El urbanauta ante el muro

Los muros y fronteras muestran la pervivencia de la segregación y el miedo en un territorio global de redes y burbujas al borde del colapso.

De repente, la ciudad se ha hecho navegable. No nos guiamos por la vista, sino por el oído, y la voz mansa del GPS automóvil reemplaza a los hitos urbanos que facilitaban la orientación en el tapiz ciudadano. Sin que los casquetes polares hayan llegado a fundirse, una inundación unánime y virtual anega el territorio construido, y los conductores recorren periferias como urbanautas abstraídos. La fantasía ensimismada de la ciudad sin límites como imagen física del mercado global deviene lo que el universo Matrix denomina «el desierto de lo real», disolviendo el espejismo de la arquitectura entre las dunas de agua de un océano agitado por ondas hertzianas. Esas redes de radio que enmadejan el planeta extienden su malla distendida como una ficción isótropa, representando el territorio con la continuidad indiferente del mar sin horizonte, y la cartografía tibia de la ciudad trivial finge ignorar abismos o barreras frente a la navegación plácida del albedrío mudable. La metástasis crepitante de la construcción ha fabricado un paisaje sin forma, cambiante como un telón de nubes, y en el que ya no nos orientamos por las estrellas sino por los satélites. Cualquier línea trazada en ese rostro de arena se desvanece en la memoria como dibujada en el agua, el desorden de los tiempos se incardina en la entropía edificada, y el pánico de tomar la salida equivocada en la autopista se sustituye por el dulce pastoreo de una voz sintética que domestica la ciudad sin cualidades de la sociedad del riesgo, templada por las brasas de la vanidad y anestesiada por el placer narcótico de la ensoñación distópica.

Los apagones en América y Europa mostraron la fragilidad de las redes técnicas de supervivencia.

Esta acuarela algodonosa de la ciudad en el umbral de siglo traslada bien, en su lentitud silenciosa y casi subacuática, la naturaleza informe y amortiguada del territorio transformado en mercancía horizontal; pero ese retrato de humo oculta la progresiva fragmentación del mundo con fronteras nacionales cada vez más impermeables, límites comunitarios entre identidades emotivas cada vez más excluyentes, y barreras urbanas que protegen recintos cada vez más segregados por el temor o el privilegio. El más significativo acontecimiento urbanístico del año no ha sido la burbuja inmobiliaria occidental, con sus desarrollos residenciales en mancha de aceite, que las advertencias alarmadas del Fondo Monetario, The Economist y los bancos centrales no han acertado a deshinchar; ni el concurso para reconstruir la Zona Cero neoyorquina, una comedia de enredo donde el ardor patriótico de Libeskind se ha disuelto en la eficacia coral de los sospechosos habituales, desde SOM, Foster, Nouvel o Maki con los rascacielos, hasta Calatrava bajo tierra; ha sido el apagón norte-americano del 15 de agosto, que ha puesto de manifiesto la fragilidad de las redes técnicas a las que confiamos nuestra supervivencia: unas redes virtuosas que seis meses antes convocaron a millones de personas en diferentes husos horarios contra la guerra de Irak o recaudaron fondos para la campaña del demócrata Dean, pero cuya misma interconexión expone a los ataques víricos, a la contaminación y al colapso por atasco o efecto dominó.

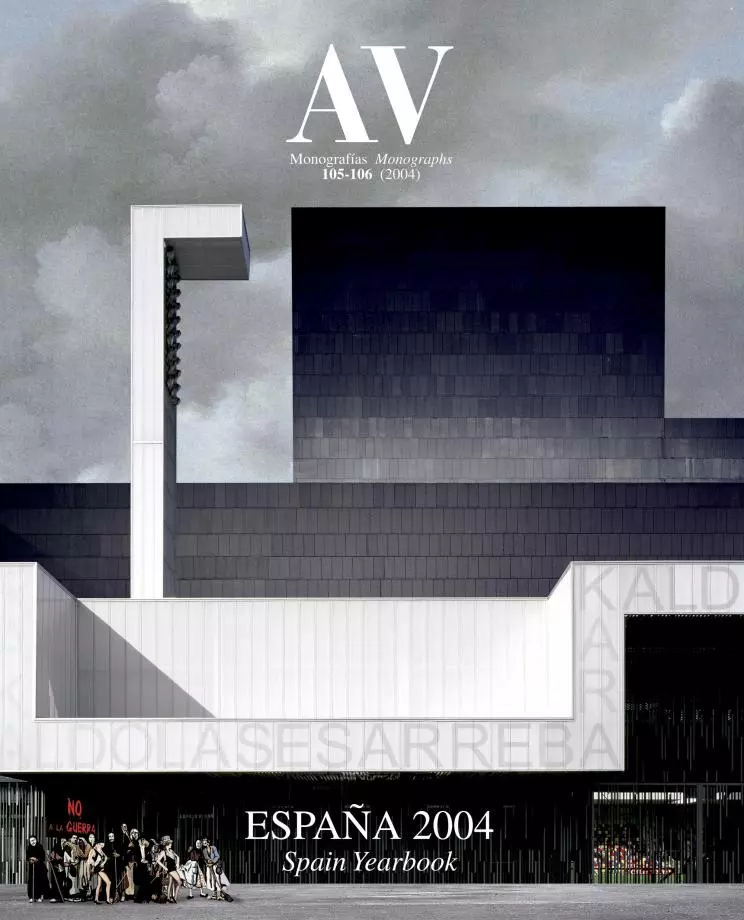

Como en su día el muro de Berlín, el que separa ahora a israelíes y palestinos en Cisjordania se ha convertido en el símbolo de las fracturas de un mundo cada vez más segregado por apartheids invisibles.

De la misma manera, el más importante suceso arquitectónico de este último periodo no ha de buscarse en la culminación tras quince años de los auditorios de Gehry y Calatrava en Los Ángeles y Santa Cruz de Tenerife, por más que sus curvas gesticulantes expresen bien la contemporánea voluntad teatral de los edificios públicos en América o Europa; ni en los proyectos de Koolhaas y Herzog & de Meuron para las obras emblemáticas de los Juegos Olímpicos de Pekín, aun reconociendo que enfrentan a los más influyentes líderes de la profesión en el escenario acelerado del único país que puede disputar a Estados Unidos su hegemonía futura; ha de hallarse probablemente en la construcción del muro entre Israel y Palestina, símbolo instantáneo de las fracturas de un mundo crecientemente segregado por apartheids invisibles como los que ha recordado la presencia de Coetzee en Estocolmo, murallas electrónicas como la que protege la costa andaluza de la invasión inerme de pateras africanas, y cerramientos vigilados como los que enclaustran la vida cotidiana de las poblaciones urbanas amedrentadas: con su llegada a Jerusalén, el muro de Cisjordania adquiere la pátina mítica del berlinés —cuya desaparición agridulce en 1989 evoca estos días la lucidez irónica de Good bye, Lenin—, tomando su lugar en el registro ominoso de las fronteras materiales que hacen daño a los que habitan en cualquiera de sus lados.

Si un apagón y un muro resumen el momento que vivimos, es porque el optimismo digital de los noventa ha dado paso a la conciencia de la vulnerabilidad de las redes frente al accidente o el sabotaje, y porque la continuidad homogénea de sus mallas está más segmentada de lo que nos gustaría admitir. Acaso complaciendo a los heideggerianos resistentes, el espacio sin suturas de la modernidad igualitaria e ilustrada —el mismo que emplea la fábula consoladora de la globalización liberal—, se sustituye por un archipiélago de lugares específicos de raíz romántica, que tematizan sus diferencias para reforzar sus perímetros. En ese contexto, la arquitectura se trasviste en imagen de fácil consumo mediático, tan huera como el pavo de attrezzo exhibido por Bush en Bagdad, pero tan eficaz como el ave de Acción de Gracias para colonizar las portadas y las pantallas. Al cabo, la fatiga ante la multiplicación de edificios cuyo único mérito para ser publicados y discutidos es el atractivo visual y la originalidad formal se trasmuta en exasperación ante el narcisismo hedonista de una subcultura obsesionada con la moda que sólo parece estar atenta a la eclosión de talentos y tendencias, y una insólita seriedad comienza a abrirse camino en los debates y en los escritos. Los viejos rockeros con Benjamin y Adorno, los jóvenes con Sloterdijk y Zizek, y casi todos con Negri/Hardt: en muy diferentes registros de la crítica se exploran los perfiles de un engagement redivivo con el dominio político y social.

Más allá del éxtasis coreográfico y la comunión colectiva del house o las rave, y más acá de la nouvelle violence de Kill Bill o el gangsta rap, este «nuevo compromiso» (como lo denominan los críticos holandeses reunidos en un reciente volumen programático) expresa en el terreno de las artes la sensibilidad surgida tras el 11-S: una mirada que encuentra más reflexión arquitectónica en los corredores interminables del instituto de Columbine filmados por Gus van Sant en Elephant o en el tenebroso descenso a las galerías de una mina surafricana recogido por Steve McQueen en Western Deep que en la reiteración ridícula de novedades inventivas en las revistas del ramo. La sobrecarga de estímulos agota los nervios, esa formidable red neuronal que gobierna nuestra interrelación con el mundo, y que como las de comunicaciones y transportes sufre averías y encuentra barreras a franquear. Contemplando los dibujos de Ramón y Cajal expuestos en Madrid, con sus neuronas estrelladas y la tela de araña de las dendritas sugiriendo sinapsis entre cabelleras filiformes, se experimenta el pasmo ante la armonía arcaica del acuerdo entre el microcosmos y el macro-cosmos, pero también la sensación secreta de que el debate entre los radios y la red suscitado en España por nuestra actual circunstancia centrífuga no es sino otro espejismo escalar construido por las calenturas de ese cambio climático y sentimental que nos ha hecho urbanautas en la ciudad inundada.