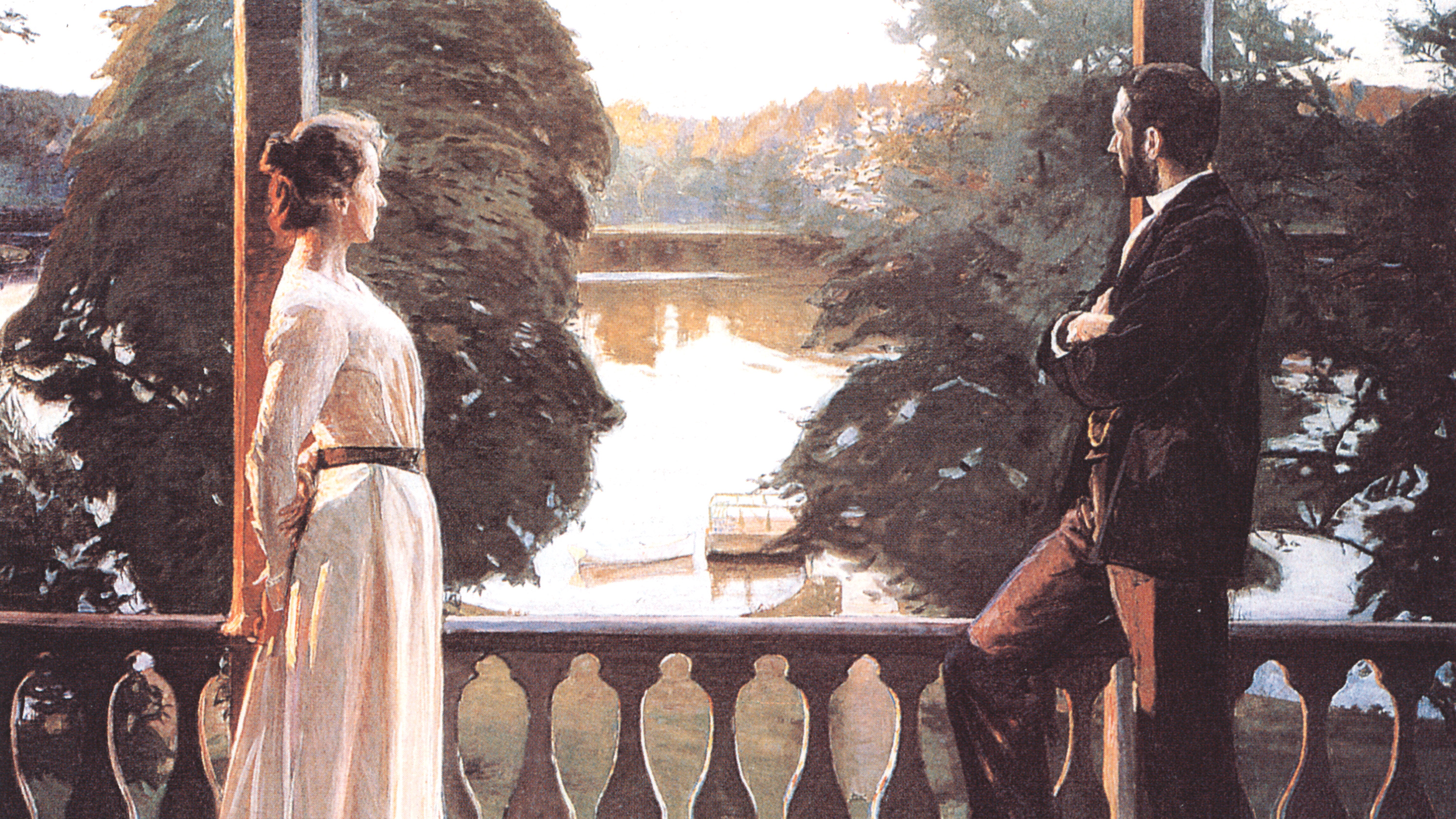

Richard Bergh, Tarde de verano nórdica, 1899-1900

Recientemente tuve la oportunidad de visitar una exposición de pintura nórdica de principios de siglo titulada ‘La luz del Norte’ en el Museo Reina Sofía de Madrid. Los cuadros estaban inteligentemente dispuestos por temas, al margen de su país de origen. Me dejó asombrado la uniformidad de sentimiento que impregnaba todas las obras: escenas de figuras humanas en el paisaje, crepúsculos y atardeceres apagados, una sensación de humildad y silencio, y una nítida atmósfera de melancolía. La naturaleza unitaria de la sensibilidad nórdica quedaba realzada por la crudeza de la luz meridional y por el bullicio urbano de la vida española. Nunca antes había entendido tan claramente la unidad de nuestra cultura nórdica como al experimentar este encuentro entre la pintura del Norte y la realidad de España.

Escribo estas líneas en Reikiavik, en la frontera más remota de la cultura nórdica. Y al margen de la onírica extrañeza del paisaje de lava negra, y de la conciencia de la realidad ardiente del interior de la tierra —que otorga a esta isla volcánica su especial dimensión metafísica—, puedo percibir un silencio, una naturalidad y una sobriedad, así como un sentido tangible de la realidad, que me resultan familiares. No existen discrepancias entre las apariencias y las esencias en este mundo de soledad y sosiego...[+]