Sigurd Lewerentz (1885-1975) ha sido uno de los maestros modernos que más tiempo han tardado en ser reconocido. Eclipsado por Erik Gunnar Asplund, Lewerentz sobrevivió al que en tiempos fuera su socio y amigo 35 años, pero tuvieron que pasar algunos años más para que su obra fuese valorada más allá de los países nórdicos. Es cierto que Lewerentz tuvo un carácter introvertido y distante, pero entre los motivos para que se produjera este reconocimiento a destiempo —en realidad, un reconocimiento post mortem— estuvo también la incomprensión de su propio discurso, alejado de las líneas ortodoxas de la modernidad.

El libro de Janne Ahlin, que ahora se reedita y que cuando se publicó (1987) constituyó la primera monografía del arquitecto, destaca estos problemas pero a la vez da a conocer una obra tan extensa como poco divulgada, aunque después se haya escrito sobre la misma mucho más y por arquitectos e investigadores tan notables como Colin St. John Wilson o Gennaro Postiglione, y en los últimos tiempos haya merecido la atención particular de algunos arquitectos contemporáneos.

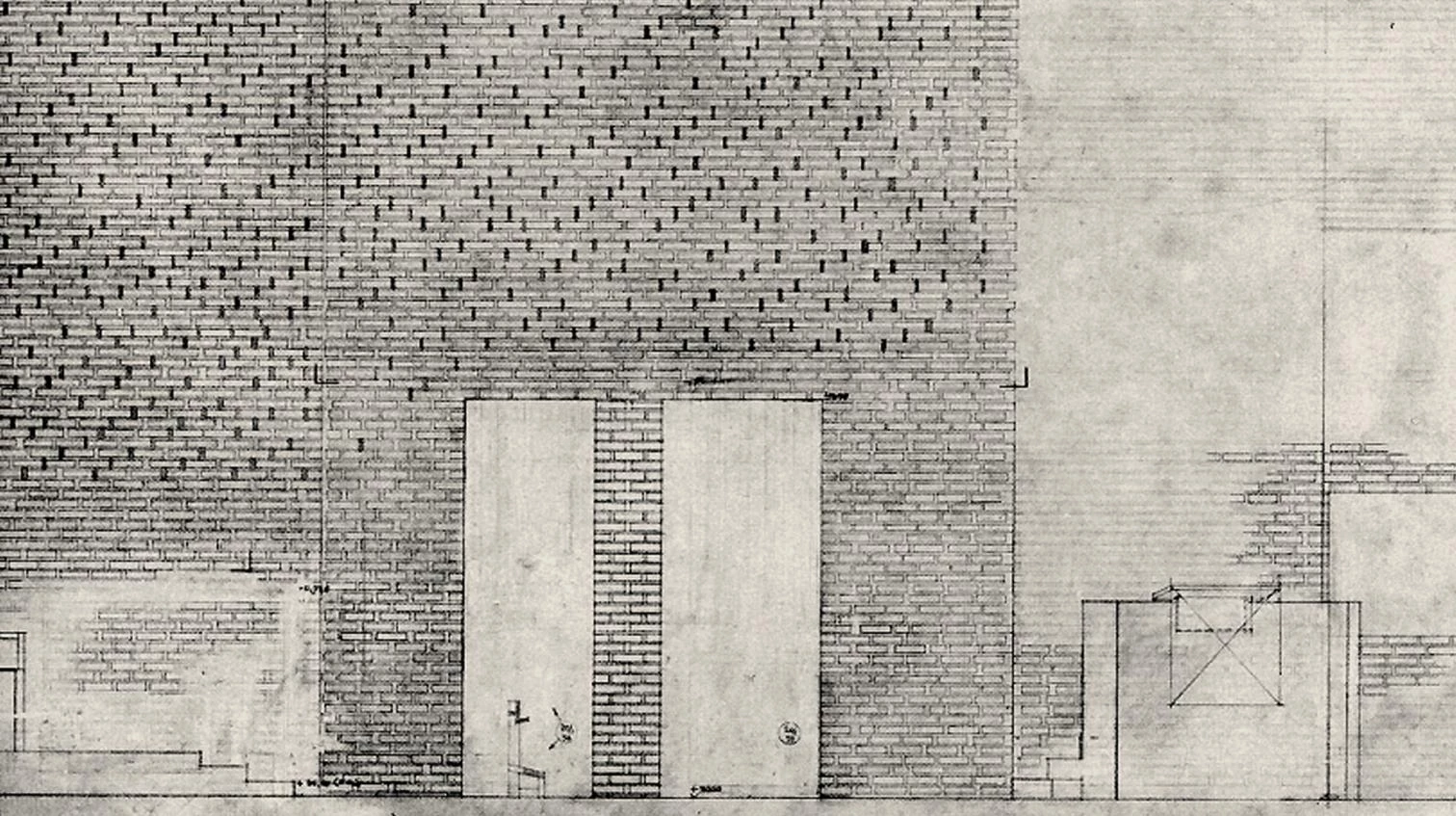

De hecho, da la impresión de que el mensaje que contiene la obra del arquitecto sueco —del que no se conoce escrito alguno— resulta hoy más contemporáneo que en su propio tiempo. Por una parte porque se sabe ahora que algunas de las obras tradicionalmente adjudicadas con exclusividad a la mano de Asplund tienen la paternidad de Lewerentz: en el Cementerio Sur de Estocolmo, la mano de Lewerentz no está sólo detrás del concurso y la Capilla de la Resurrección, sino del desarrollo del proyecto a lo largo de muchos años, antes y después de la muerte de Asplund. Proyectó allí piezas de sensibilidad tan contemporánea como la Colina de los Adioses, la Losa de la Memoria o la nueva puerta peatonal de acceso, auténticas obras de Land art, avant la lettre. Más tarde llegaron obras tan celebradas como las dos iglesias de Estocolmo y Klippan y el Kiosko de las Flores del Cementerio de Malmö.

Pero Lewerentz no sólo fue un constructor de iglesias o de cementerios —aunque fuesen todos ellos obras maestras— sino que produjo otras, como la Villa Edstrand o la Casa de Pensiones de Estocolmo, que revelan la continuidad en la trayectoria del arquitecto. A través de la misma se manifiesta una constante reflexión sobre el fragmento, en cuanto portador de valores de una totalidad irremisiblemente perdida con la crisis del orden en la modernidad, y a la que el arquitecto sueco responde con radicalidad. Una visión propia e incomprensible en un momento en el que las convenciones y las convicciones propias del funcionalismo estaban todavía vigentes.

De esta manera, el aparente arcaísmo de muchas de sus proyectos no sería sino testimonio de una modernidad profunda que escapa de todo tipo de tópico —incluido el del concepto de modernidad misma— y se adentra en un misterio en el que sólo pueden penetrar los amantes de la paradoja. Para Lewerentz la arquitectura no admite adjetivaciones formales ni temporales, y mucho menos conceptos superados de racionalidad. Este arquitecto ágrafo expresa principios inmutables y contradictorios que sólo desde los propios edificios, como realidades irrepetibles, cobran sentido.