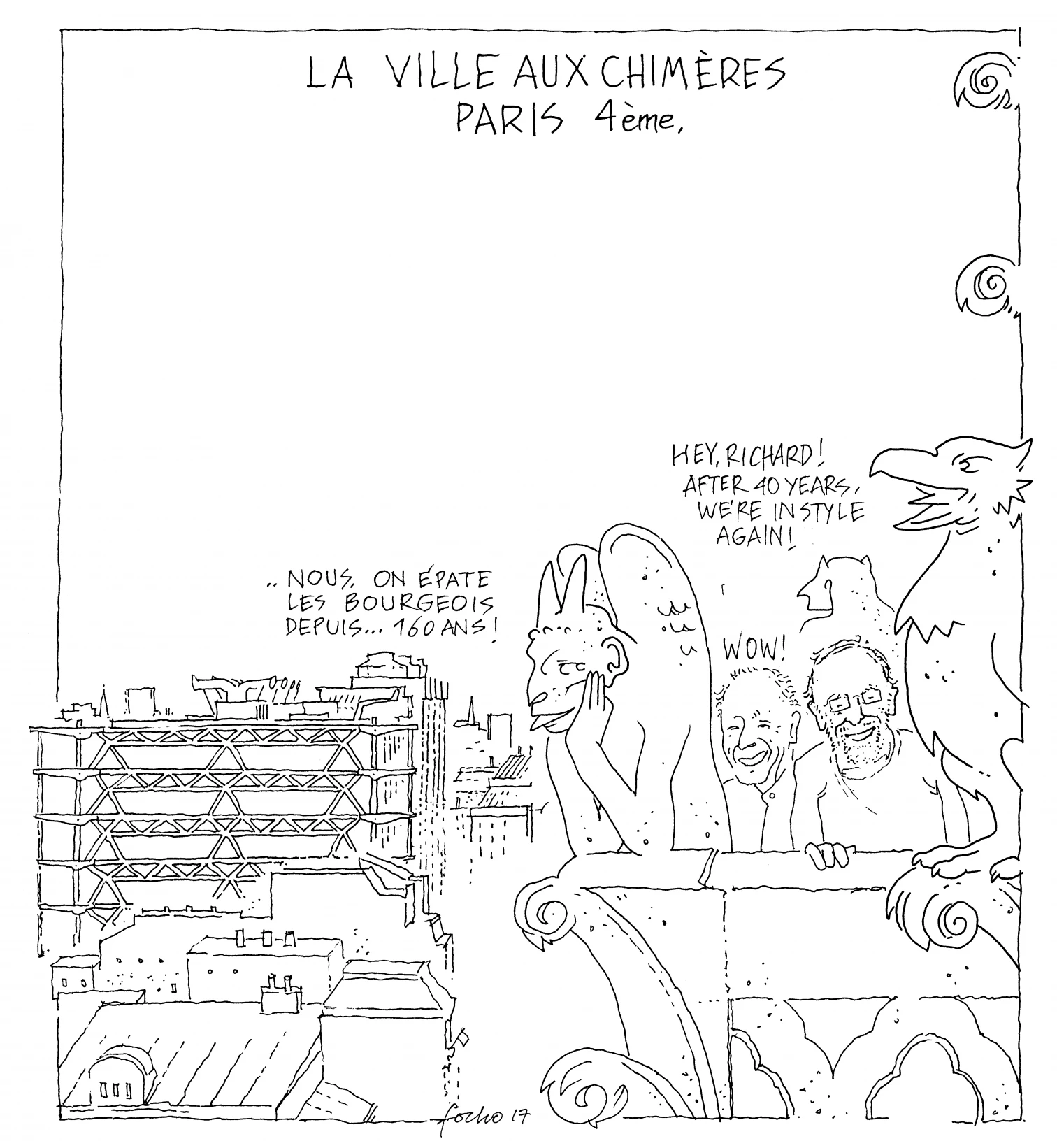

Hace cuarenta años que el mundo de la arquitectura y de la cultura en general se vio sacudido por las formas irreverentes del Centro Pompidou, un gran artefacto, tan poderoso como ingenuo, que parecía haber aterrizado en el corazón de París como si fuese una nave espacial de 2001: Odisea en el espacio, y que muchos vieron también como el Fun Palace de Cedric Price por fin construido. Sin embargo, más allá de estas referencias —que vinculan el proyecto a la pertinaz ensoñación tecnológica de la modernidad—, el edificio fue una apuesta política tan inteligente como arriesgada del presidente Georges Pompidou, la mano derecha del muy conservador De Gaulle, que había padecido en primera persona los disturbios de Mayo de 68 y que, a través de este gran centro promovido por el Estado, lanzaba una contraofensiva ideológica amparándose en un concepto que ya entonces resultaba indiscutido —y en el caso francés, venerado—: la Cultura. Con todo, no fueron pocas las polémicas causadas por el lenguaje tecnoexpresionista del gran contenedor proyectado por un italiano y un británico —Renzo Piano y Richard Rogers—, fabricado en su mayor parte por una empresa alemana —Krupp— y construido por obreros argelinos; polémicas que, como ocurrió con la Torre Eiffel, fueron tan vehementes como breves. El Pompidou, asumido con orgullo por los parisinos, fue el quizá el primer icono de la Cultura Contemporánea, la misma que hoy parece haber entrado en crisis.