El humanista rebelde

Aldo van Eyck (1918 - 1999)

Hijo de padre holandés y madre con ascendencia judía, Van Eyck pasó sus primeros años en Inglaterra y, durante la II Guerra Mundial, estudió arquitectura en la ETH de Zúrich, lejos de los Países Bajos ocupados por los nazis. Se graduó el último año de la guerra, fecha en la que comenzaron los proyectos de construcción masiva destinados a las personas que se habían quedado sin hogar debido tanto al conflicto bélico como a la falta de interés político que fue característica de la década de 1930.

Este impulso constructivo tuvo una gran intensidad. Con todo, a mediados de los años 1950, el entusiasmo había decaído y resultaban evidentes las señales de descontento, habida cuenta de que el progreso había acabado traduciéndose sólo en ‘hechos objetivos’ como el número, volumen y tamaño de los edificios recién construidos, para dar pie a entornos opresivos.

Recién salido de la universidad, Van Eyck se unió a quienes, de manera creciente, protestaban y buscaban otros entornos menos asfixiantes. Su actitud era fruto del ambiente estimulante del Zúrich de aquellos años, una ciudad neutral durante la guerra y llena, por tanto, de intelectuales exiliados o autoexiliados, científicos, artistas de vanguardia y, por supuesto, espías.

Van Eyck —que había tenido que cambiar varias veces de país— supo prosperar en este entorno complejo y cosmopolita, donde se encontró con personas de identidades muy diferentes. Así, al desarrollar su propia manera de pensar, buscó ‘reconciliar’ puntos de vista diversos en una solución ajena a cualquier dogma reductivista. Uno de los impulsos mayores de esta búsqueda fueron los escritos de Martin Buber, el filósofo al que había descubierto durante su época de estudiante. Buber estaba preocupado con el creciente efecto ‘deshumanizador’ de los objetos —el llamado ‘Ello’—, al que consideraba capaz de destruir las relaciones humanas en sí mismas —denotadas por la expresión ‘Yo-Tú’—. Tal deshumanización provocaba la pérdida del ‘entre’ (das Zwischen), el lugar ‘donde se encuentran el Yo y el Tú’ y que, por tanto, hacía posible el diálogo ‘interhumano’ (das Zwischenmenschliche) y la reconciliación de las diferencias.

El diálogo y la reconciliación se convirtieron en los objetivos primordiales de Van Eyck en su vida intelectual. Como estudiante de la ETH de Zúrich, frecuentó, por un lado, las clases del profesor clasicista Alphonse Laverrière, y, por el otro, entró en el círculo de Carola Giedion-Welcker —la mujer del historiador Sigfried Giedion—, quien lo introdujo en el mundo del arte moderno y los artistas: de hecho, entre 1944 y 1947, Van Eyck adquiriría, con sus propios ahorros, obras como el Bebedor de absenta y Sueño y mentira de Franco, de Picasso, así como un Arp, un Tanguy y un Mondrian. Van Eyck siguió con el mismo espíritu de diálogo y reconciliación a la hora de abordar su carrera profesional a su vuelta en 1946 a los Países Bajos, donde comenzó a trabajar en la Oficina de Obras Públicas de Ámsterdam bajo la dirección de Cornelis van Eesteren, uno de los más importantes pioneros de la arquitectura moderna y uno de los líderes de los CIAM antes de la guerra.

‘Homo ludens’

Desde su puesto en Ámsterdam, Van Eesteren había emprendido la tarea colosal de reconstruir el país. Fiel a los puntos de vista que había defendido antes de la guerra, aplicó un enfoque de planificación ‘total’, de arriba abajo, con el objetivo de dar alojamiento al «máximo número de personas» de la manera más eficiente. Sin embargo, Van Eesteren no dejó por ello de alentar a Van Eyck en su ambición crítica de dar respuestas más flexibles a las apremiantes necesidades del momento. Una de estas respuestas tuvo que ver con los niños, a los que Van Eyck consideraba descuidados, si no oprimidos. En este sentido, entendió la ‘infancia’ como un modo especial de acercarse a la sociedad y a la vida en general, en la medida en que los niños, por sus vínculos con la curiosidad, el desorden y los sueños, y su resistencia a seguir falsas reglas, resultan ser una fuente de creatividad inagotable.

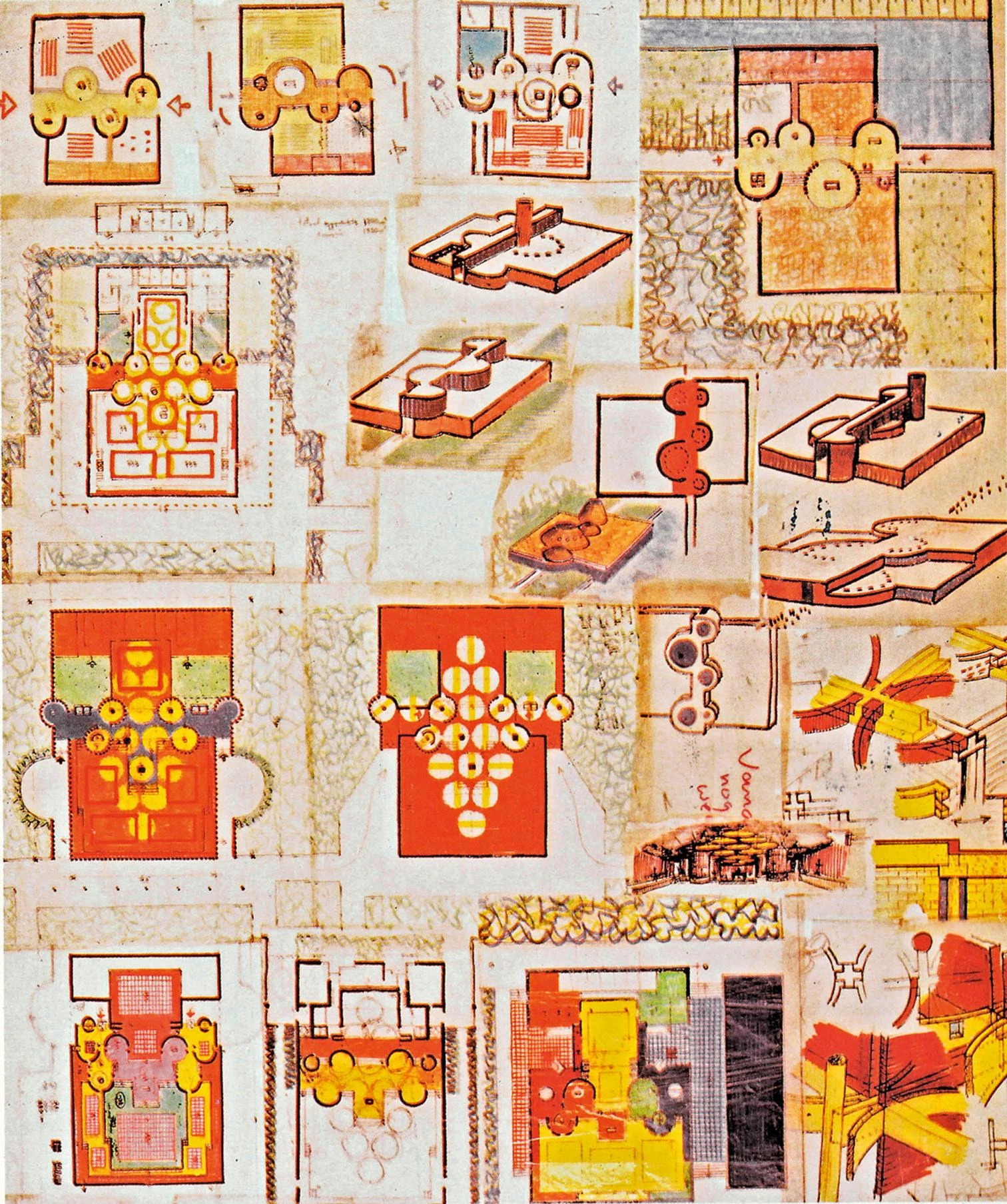

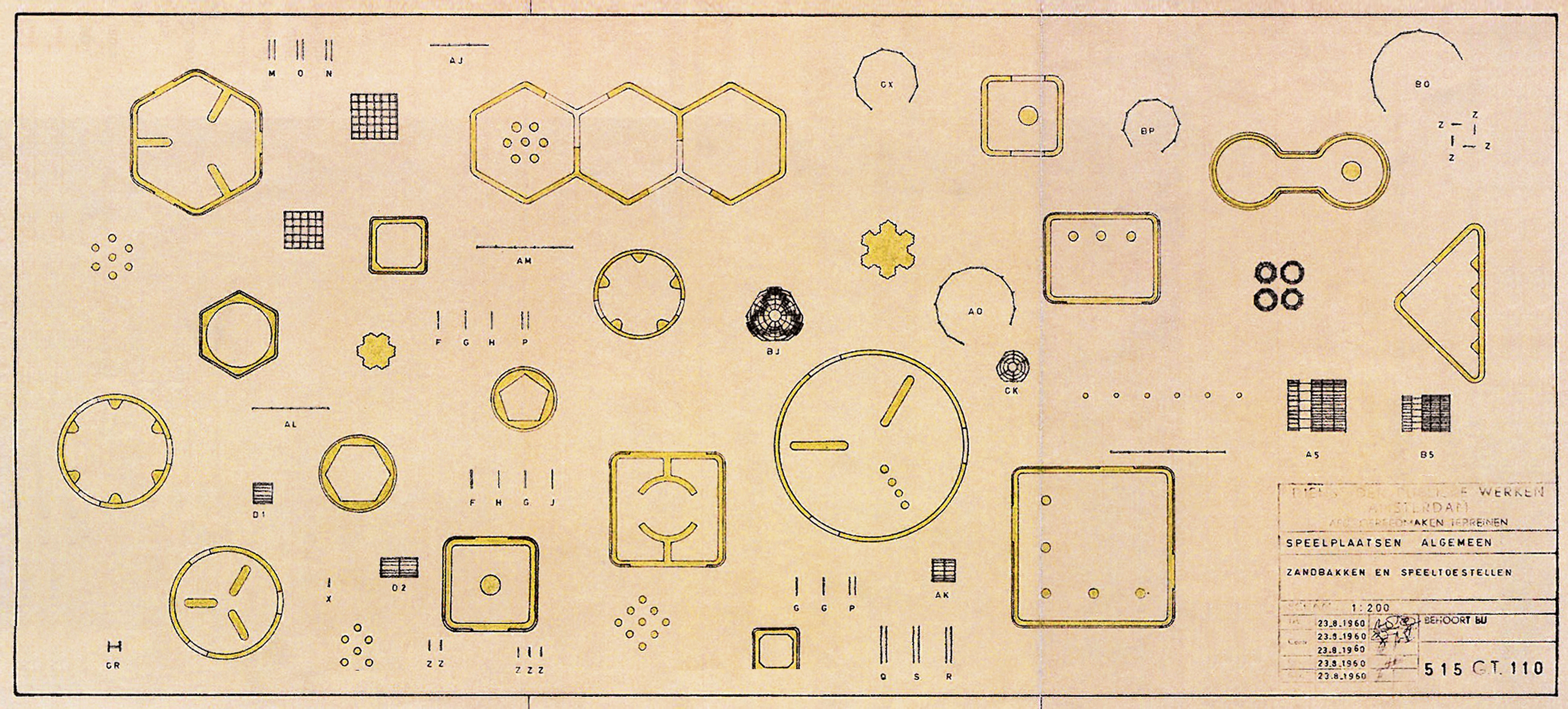

La respuesta de Van Eyck fue la serie de ‘juegos infantiles’ situados en los vacíos urbanos generados por el urbanismo de posguerra; vacíos que, en palabras escritas por John Volker en 1954, eran «islas informes producidas por las carreteras trazadas por los ingenieros y los contratistas de demoliciones», pero que para Van Eyck constituían una oportunidad.

Como los escritores, directores de cine y fotógrafos neorrealistas del periodo de ‘reconstrucción’, Van Eyck no fue en pos de la ‘ilusión de la inmanencia’ y las fórmulas abstractas —por citar a Sartre—, sino que optó por reflejar la realidad de cada ‘situación’, enajenada pero también comprometida con el mundo. Van Eyck consideró sus proyectos de juegos infantiles no sólo como trabajos terapéuticos, sino como verdaderos proyectos de vanguardia, como parte de un manifiesto ‘lúdico’ orientado a cambiar el modo de vivir en la ciudad, de la misma manera en que, «después de una fuerte tormenta de nieve», la propia percepción de la ciudad cambia, al quedar tomada por los niños que, interactuando espontáneamente entre ellos, se acaban convirtiendo en los verdaderos señores del espacio urbano.

Los juegos infantiles de Van Eyck —los llamados speelplatsen— gustaron tanto a los niños como a los adultos: hasta 1951 se construyeron en Ámsterdam no menos de setecientos, la mayor parte de ellos como respuesta a las necesidades concretas de los vecinos. Con todo, el impacto de los juegos infantiles fue limitado fuera de Ámsterdam; en realidad, el proyecto que hizo de Aldo van Eyck un arquitecto famoso mundialmente fue la Casa de los niños, la sede de una institución para huérfanos y niños procedentes de hogares desestructurados ubicada a las afueras de la capital holandesa.

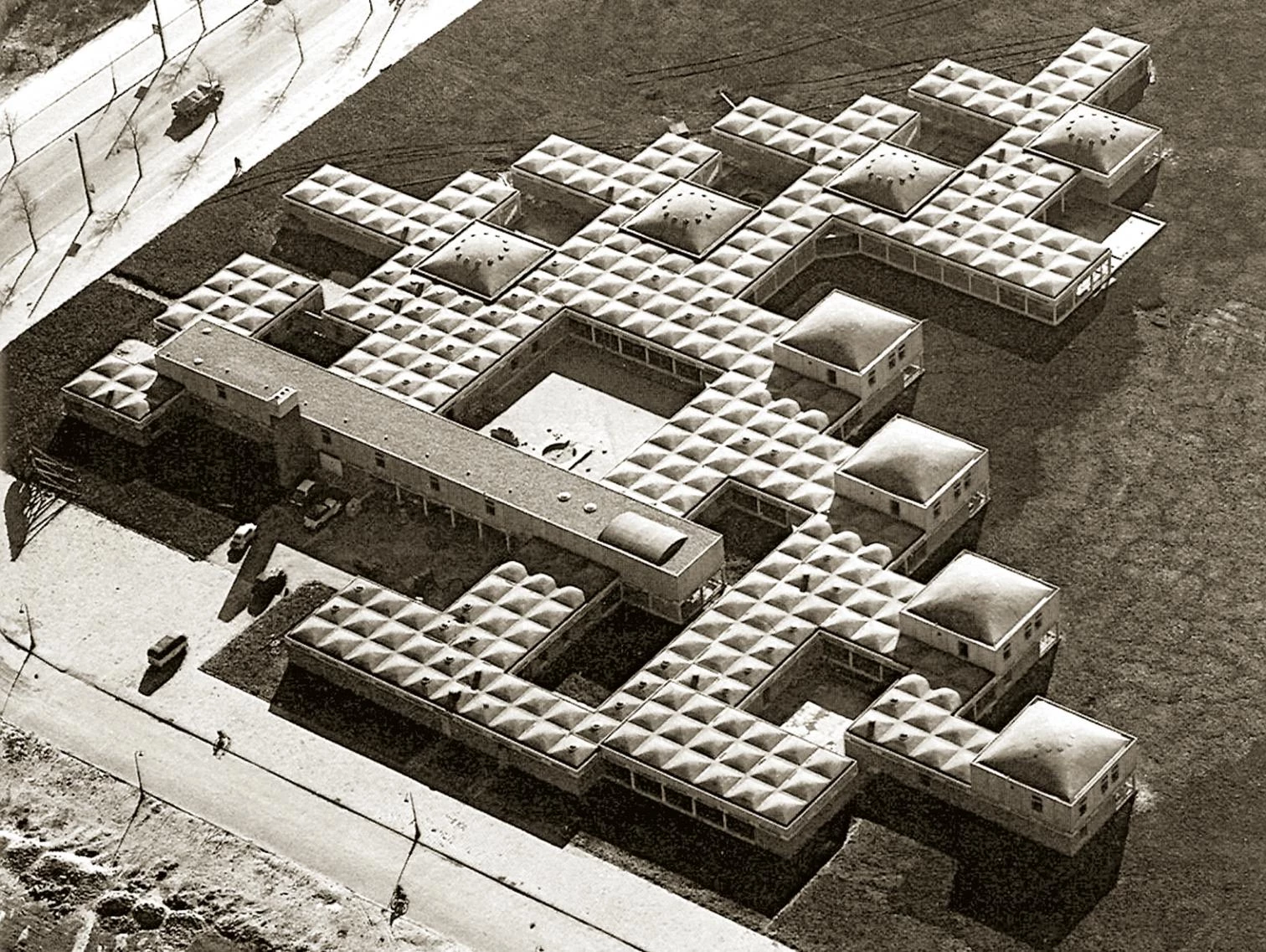

En muchos aspectos, la Casa de los niños resulta un proyecto opuesto al de los juegos infantiles. Mientras que estos eran espacios mínimos y descubiertos que ocupaban los intersticios de tramas urbanas muy densas, la Casa de los niños era un gran conjunto multifuncional dispuesto bajo una sola cubierta y situado en un gran espacio abierto, más allá de la periferia de la ciudad, y cuyos vecinos eran un estadio, una autopista y el aeropuerto.

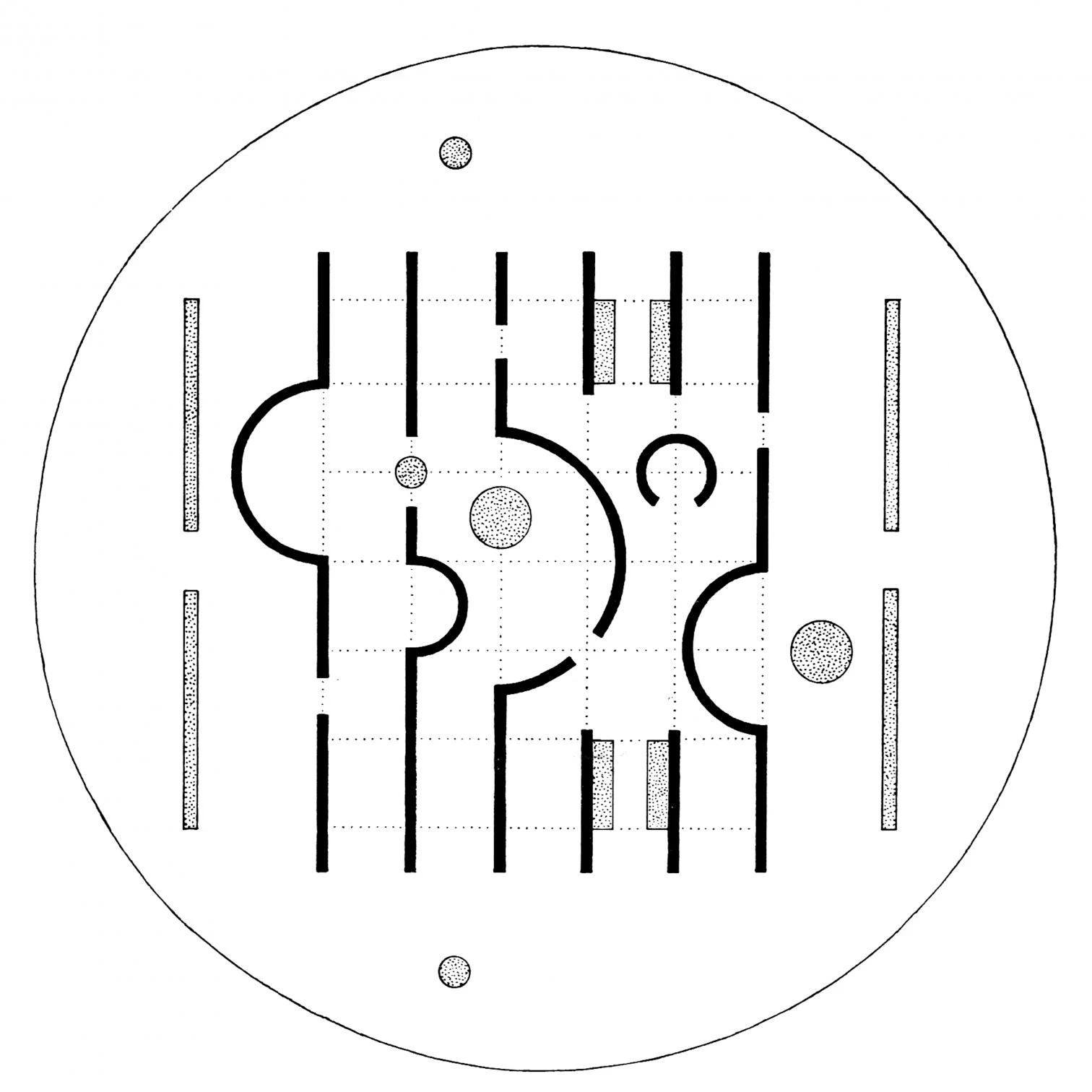

Como en los juegos infantiles, Van Eyck intentó hacer de la planta del edificio un diálogo capaz de reconciliar el canon clásico de la composición espacial con el sistema anticlásico de De Stijl, «uniéndolos en una amalgama perfecta». Evitando el efecto opresivo de los edificios institucionales de gran tamaño, Van Eyck concibió un esquema basado en la repetición de elementos individuales unidos en un patrón colectivo y aditivo. La idea surgió de la visita del arquitecto a las comunidades dogonas en África, cuyas casas individuales conforman un conjunto basado en una ‘unidad en la multiplicidad’ conseguida a través de la repetición.

La idea, en rigor, no fue de Van Eyck, sino de su ayudante de aquellos años, Joop van Stigt, que también redujo el tamaño de los interiores del edificio para adaptarlo a las dimensiones de los niños. Sin embargo, y a diferencia de los juegos infantiles de Ámsterdam —que no presentaban apenas problemas funcionales—, la Casa de los niños acabó dependiendo de gestos que no pudieron ir más allá de lo simbólico y que convirtieron el proyecto en un edificio disfuncional y, al cabo, abandonado.

Más adelante, un Van Eyck más experimentado pudo proyectar y cons- truir edificios capaces de ser a la vez manifiestos culturales y productos funcionales. Entre 1965 y 1966, diseñó el Pabellón Sonsbeek, en Arnhem, un espacio destinado al almacenaje y la presentación de exposiciones de esculturas al aire libre. Su organización parece la de un tornillo con una rosca sin fin, un patrón de ramificaciones infinitas, una sucesión de giros y pasos, un edificio sin ventanas semejante a una cueva, una enredada combinación de caminos a cuyo centro resulta muy difícil penetrar del mismo modo que resulta difícil, una vez en el centro, encontrar la salida. Un laberinto, en definitiva, en el que no hay ningún final, ningún tesoro o Minotauro, y en el que lo que se descubre —o, más bien, redescubre de una manera inopinada— es el desierto de la mente y del cosmos social cuando uno se topa frente a frente con el otro. Van Eyck lo denominó el ‘Efecto Eureka’.

Expresada ya en los más de 700 juegos infantiles proyectados por Van Eyck al inicio de su carrera, la voluntad lúdica y orgánica define sus obras mayores: la Casa de los niños en Ámsterdam y el Pabellón de Sonsbeek en Arnhem.

También en un contexto urbano, Van Eyck intentó llevar a la práctica la idea de una intervención aditiva de relleno en la ciudad preexistente. Lo hizo en la Casa Hubertus, en Ámsterdam, una institución para madres solteras (ahora para padres solteros de ambos sexos) y sus hijos. El arquitecto no aplicó aquí ninguno de sus juegos de yuxtaposición y reconciliación de opuestos, sino que, por el contrario, recurrió a una imagen metafórica: la de un «ramo de arcoíris» —en sus propias palabras—, un «icono de la alegría, la afectividad y el optimismo» concebido para producir un «sentimiento de vuelta al hogar»; todo ello mediante una paradoja: la de sentirnos por un momento como extraños en un nuevo mundo listo para el diálogo.

Liane Lefaivre es profesora emérita de la Escuela de Artes Aplicadas de Viena; Alexander Tzonis lo es de la TU Delft. Ambos son autores de Aldo van Eyck: Humanist Rebel (1999).