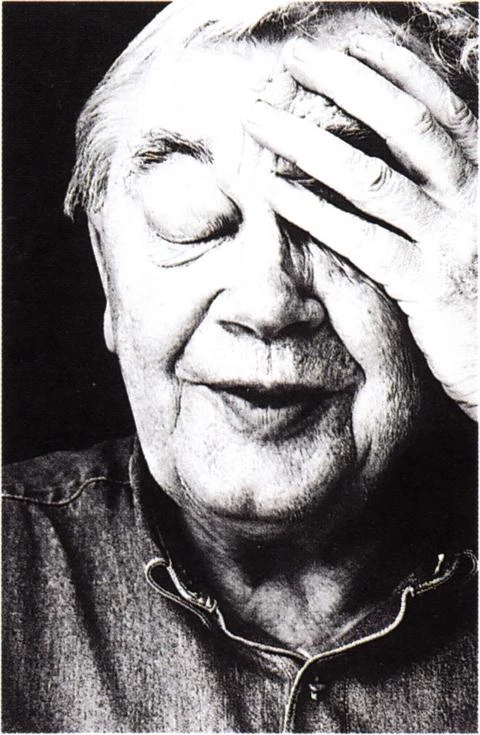

Luis Fernández-Galiano

A los 79 años ha fallecido en Washington el historiador Colin Rowe, uno de los críticos de arquitectura más influyentes del siglo XX. Formado como arquitecto en Liverpool, y como historiador en el Warburg londinense, Rowe desarrolló su actividad como profesor en los Estados Unidos, primero en Texas y más tarde en la Universidad de Cornell, lugares ambos donde dejaría una profunda huella en alumnos y colegas. Autor irregular, la mayor parte de su obra son artículos, recopilados y publicados muchos años después de haberse escrito, cuando ya se habían convertido en canónicos a través de su difusión informal. Rowe interpretó en términos clásicos a los grandes maestros del Movimiento Moderno, desde Le Corbusier y Mies van der Rohe hasta Louis Kahn, y arquitectos tan distintos como James Stirling y Peter Eisenman fueron deudores inmediatos de un magisterio que se extendió al conjunto de la arquitectura contemporánea.

Colin Rowe era uno de esos ingleses gruesos, sonrosados y bebedores que nunca llegan a sentirse a gusto en las Islas Británicas. Erudito y excéntrico, pasó la mayor parte de su vida académica en los Estados Unidos, y a partir de su jubilación en 1985, Italia fue su residencia predilecta. Le gustaba decir que en América estaba tan exiliado como Voltaire en Ferney; pero cuando a principios de esta década ensayó el retomo a Londres, los resultados fueron catastróficos; esa ciudad y gli inglesi fueron para él siempre /’ infáme. Y sin embargo era un whig genuino, un liberal británico refinadamente arcaizante, obsesionado por la ilustración masónica, las antigüedades clásicas y el arte italiano. Disperso, deslumbrante y mordaz, aborrecía tanto el conservadurismo tory como la socialdemocracia laborista, y despreciaba cáusticamente casi toda la arquitectura moderna, lo que no le impidió ser uno de sus críticos y mandarines más respetados.

A través de sus artículos, que circulaban mecanografiados de mano en mano como documentos clandestinos, Rowe fue la chispa intelectual de una contrarrevolución formalista antimoderna, que sólo salvaba de los maestros de la vanguardia aquellos aspectos puramente lingüísticos o compositivos que los emparentaban con la gran tradición clásica: su comparación de las villas de Le Corbusier con las de Palladio fue uno de los hitos míticos de aquella fascinante subversión de los dogmas modernos. Y en el terreno urbano, su posición no era muy distante de la del Popper de Miseria del historicismo, porque en el pensamiento utópico no veía sino amenazas totalitarias, prefiriendo entender la ciudad como un collage liberal de propuestas compatibles y sucesivas. Contradictorio y extravagante, su conversación, sus cartas y sus artículos eran una amalgama insólita de datos inesperados y asociaciones relam pagueantes, adornadas con guiños de cognoscendi, referencias arcanas y expresiones en desuso, lo que hacía del contacto con su mente inquisitiva un placer exquisito y raro, como no es frecuente hallar en los tiempos que corren.

Colin Rowe no se sentía a gusto en Inglaterra, pero quizá tampoco en nuestro siglo. Cuando murió su amigo Jim Stirling, Rowe solicitó que la urna con las cenizas del arquitecto se depositara en una hornacina del patio circular de la Staatsgalerie de Stuttgart, una obra que admiraba sobre todo por lo que tenía de homenaje al clasicismo de Schinkel; en la hora de la muerte del historiador, acaso cabría pedir para su urna funeraria otra hornacina del exilio, y seguramente en ningún lugar mejor que en el Palazzo Pió de Roma, donde pasó sus mejores años este inglés que padeció la pasión de Italia.

Richard Ingersoll

Pocos profesores de arquitectura han contado, en los últimos cincuenta años, con unos seguidores tan devotos e incondicionales como Colin Rowe. Nacido en 1920 en Rotherham, Inglaterra —donde estudió en el Warburg Institute con Rudolf Wittkower tras su participación en la II Guerra Mundial— , sus investigaciones pedagógicas cruzaron una y otra vez el Atlántico: de Liverpool a Yale, de Austin a Cambridge, de Houston a Roma y de ahí a Ithaca (en la Universidad de Cornell, donde acabaría pasando la mayor parte de su vida académica). Cuando, después de tres décadas de gestación, sus enseñanzas aparecieron finalmente en letra impresa, se vio que respondían a intereses muy variados —algo muy característico en él— , ya que incluían, por un lado, el resurgimiento del interés por los métodos compositivos tanto de Le Corbusier como de Giuseppe Terragni (plasmado en Las matemáticas de la villa ideal, 1976; versión castellana en Gustavo Gili, 1978) y, por otro, un repaso del urbanismo moderno desde la nueva óptica de los estudios perceptivos de la relación figura-fondo (expuesto en Ciudad collage, escrito en colaboración con Fred Koetter, 1978; versión castellana en Gustavo Gili, 1981). De pronto, nos hizo abrir los ojos a la transparente belleza de los edificios modernos, al tiempo que nos advertía de los sombríos horrores de la ciudad funcionalista. Para quienes tuvieron contacto personal con él, Colin Rowe probablemente será recordado como el entendido por excelencia en una época en la que tal ejercicio llegó a despreciarse como algo flagrantemente elitista. Su íntima satisfacción por haber visitado asiduamente y haberse aprendí Valerie Bennett do de memoria todos y cada uno de los edificios históricos de Italia, y la mayoría de los del resto de Europa, era contagiosa. Resultaba encantador contando anécdotas y era un adicto a la vida social para quien el conocimiento no pasaba necesariamente por la dedicación al estudio, sino más bien por las amistades incondicionales, y que afrontaba la arquitectura como un juego exquisito plagado de enigmas autoprovocados. Entre sus diversiones favoritas estaba la de saber quién era un zorro y quién un erizo. Como queda implícito en el título de la recopilación de sus escritos, Como iba diciendo (tres volúmenes publicados en 1996), ningún relato de Colin Rowe era tan bueno como las digresiones que podía provocar, lo que tal vez explica por qué le resultaba tan difícil organizar sus brillantes observaciones sobre el Renacimiento y la arquitectura moderna en una forma escrita coherente. Su memoria para los nombres, los lugares y los detalles era tan terriblemente minuciosa (¡si hubiera concursos de historia de la arquitectura!) como su capacidad para evitar las conclusiones. El título de su libro La arquitectura de las buenas intenciones (1994) —que es una crítica a las premisas éticas del Movimiento Moderno— indica por qué las conclusiones eran para él anatemas. Y aunque se le podía seguir en su voluntad de arrojar luz sobre este proceso pedagógico lento, inconcluso y contradictorio, el efecto que ha tenido en las ideas arquitectónicas y urbanísticas de las tres últimas generaciones ha sido increíblemente rico, como se puede apreciar en la obra de James Stirling, Peter Eisenman (que visitó por primera vez la ciudad de Como bajo la tutela de Rowe) y otros incontables arquitectos, profesores y estudiosos. Como un Serlio de nuestros días, Rowe estableció el entendimiento contemporáneo de las reglas, las adaptaciones y las invenciones en el campo de la arquitectura con la chispeante ligereza de una conversación de cóctel.