Ser juez está de moda. Durante el franquismo, los héroes jurídicos eran indefectiblemente abogados, y ningún arquitecto que se preciara tenía otra relación con la justicia que la ocasional y lamentable de inculpado. Hoy, la nómina de la popularidad cuenta con numerosos jueces y algún fiscal, arquitectos de prestigio construyen juzgados y cárceles, y en la lista por Madrid del partido del gobierno, al habitual abogado laboralista le sigue un juez instructor.

La reconciliación democrática del pueblo con la justicia, sin embargo, no puede estar basada en algunos episodios, personajes y edificios, por más que sean éstos los que obtengan la atención preferente de los medios. La regeneración de las estructuras judiciales y penitenciarias del país exige un esfuerzo continuado, extenso y homogéneo que aúne el incremento de las dotaciones y la mejora material de las instalaciones con su mayor adecuación funcional y simbólica. Pero ante las urgencias cuantitativas que apremian el atasco en los Juzgados y el hacinamiento en las cárceles, es fácil que desfallezca la exigencia cualitativa. Y eso parece ser lo que ha sucedido con los ambiciosos programas del Ministerio de Justicia.

Pese a la construcción de algunos admirables recintos penitenciarios y varios ejemplares palacios de justicia,» la desdibujada naturaleza de una buena parte de los edificios judiciales de la última década apunta a un desinterés hacia lo representativo que se comprende mal en una actividad cuyo ejercicio tan vinculado está a la escenografía: la imparcialidad severa de la justicia es inseparable de la solemne dignidad de sus espacios.

De un tiempo a esta parte, la desacralización de las instituciones se ha llevado hasta un punto en el que se piensa que puede por entero prescindirse de toda liturgia formal. Esa secularización radical, sin embargo, deshuesa simbólicamente los ritos colectivos y las ceremonias que otorgan cohesión al cuerpo social. Durante la marea tecnocrática de los años sesenta en Europa —que construyó ciudades judiciales y ciudades penitenciarias en exacta sintonía con las ciudades escolares, sanitarias o deportivas de la época— se pensó en la justicia como un servicio más, no muy diferente de la educación o la salud, que podía administrarse en anónimos edificios de oficinas.

Muchos de los últimos juzgados tienen exactamente ese aspecto, y no pocas cárceles se confundirían en la distancia con hipermercados o centros comerciales. La expedición trivial de las sentencias conduce a la banalización narcótica de los delitos y las penas, y la dramática seriedad de la justicia naufraga en la rutina burocrática. Tanto la independencia de los jueces como la igualdad de los ciudadanos ante la ley requieren escenarios apropiados, autónomos y reconocibles, que permitan a los actores del drama judicial interpretar sus papeles con íntima convicción.

La utilización prolija y juguetona, en numerosos juzgados recientes, de elementos residuales del lenguaje clásico —columnas, pilastras, arcos o frontones— manifiesta bien aquella carencia, a través de la desfalleciente ambigüedad posmoderna, hambrienta de signos y sin embargo impotente ante la producción de significado. Esa imagen liviana y doméstica de la justicia es la que más persuasivamente evocan el centenar largo de edificios construidos o proyectados en los últimos años en España para modernizar su administración. Algunos de ellos, sin embargo, aciertan inesperadamente a combinar la sordina simbólica de lo contemporáneo con la solemnidad arcaica de la ley.

Cultura cívica

El Palacio de Justicia de Gerona, de los arquitectos Esteve Bonell y Josep María Gil, es un edificio pétreo, sobrio y elegante, que se escalona para dialogar con la cercana catedral y dobla diagonalmente sus fachadas para dotar de énfasis monumental al gran atrio interior. La austeridad severa y geométrica de sus volúmenes no le impide orquestar funcionalmente la enredada madeja de las circulaciones en un juzgado: detenidos y policías, jueces, abogados, testigos, público y hasta los contrayentes de las bodas o los cadáveres en tránsito forense deben poder desplazarse simultáneamente sin más encuentros que los previstos por el procedimiento. Resolver ese laberinto mientras se dota a los espacios interiores de la dignidad que corresponde a su uso es un raro tour-de-force que, unido a su exacta implantación urbana, hace de esta sede judicial una convincente representación de la cultura cívica contemporánea.

También en Cataluña, el edificio de los Juzgados de Lérida, de Roser Amado y Lluís Doménech, utiliza el programa judicial para construir una cinta de piel delicada y diseño minucioso que se ciñe a la abrupta topografía de la ciudad; y el Palacio de Justicia de Badalona, de Josep Lluís Mateo, remata una manzana con su volumen agrio y severo, que oculta un interior entre fabril y carcelario caracterizado por un gran patio cubierto, con muros de hormigón y galerías metálicas. En este contexto, un tanto áspero, de evocación penitenciaria en el juzgado, resulta significativamente paradójico que las sedes judiciales realizadas en antiguas prisiones se encuentren entre las más nobles, amables y serenas. Así ocurre con la cárcel de Benalúa, rehabilitada por Alfonso Navarro para Palacio de Justicia de Alicante; con la cárcel Real de Cádiz, rehabilitada por Juan Montes; o con la antigua cárcel de Orgaz, rehabilitada igualmente para edificio de juzgados por Javier Sánchez Bell ver.

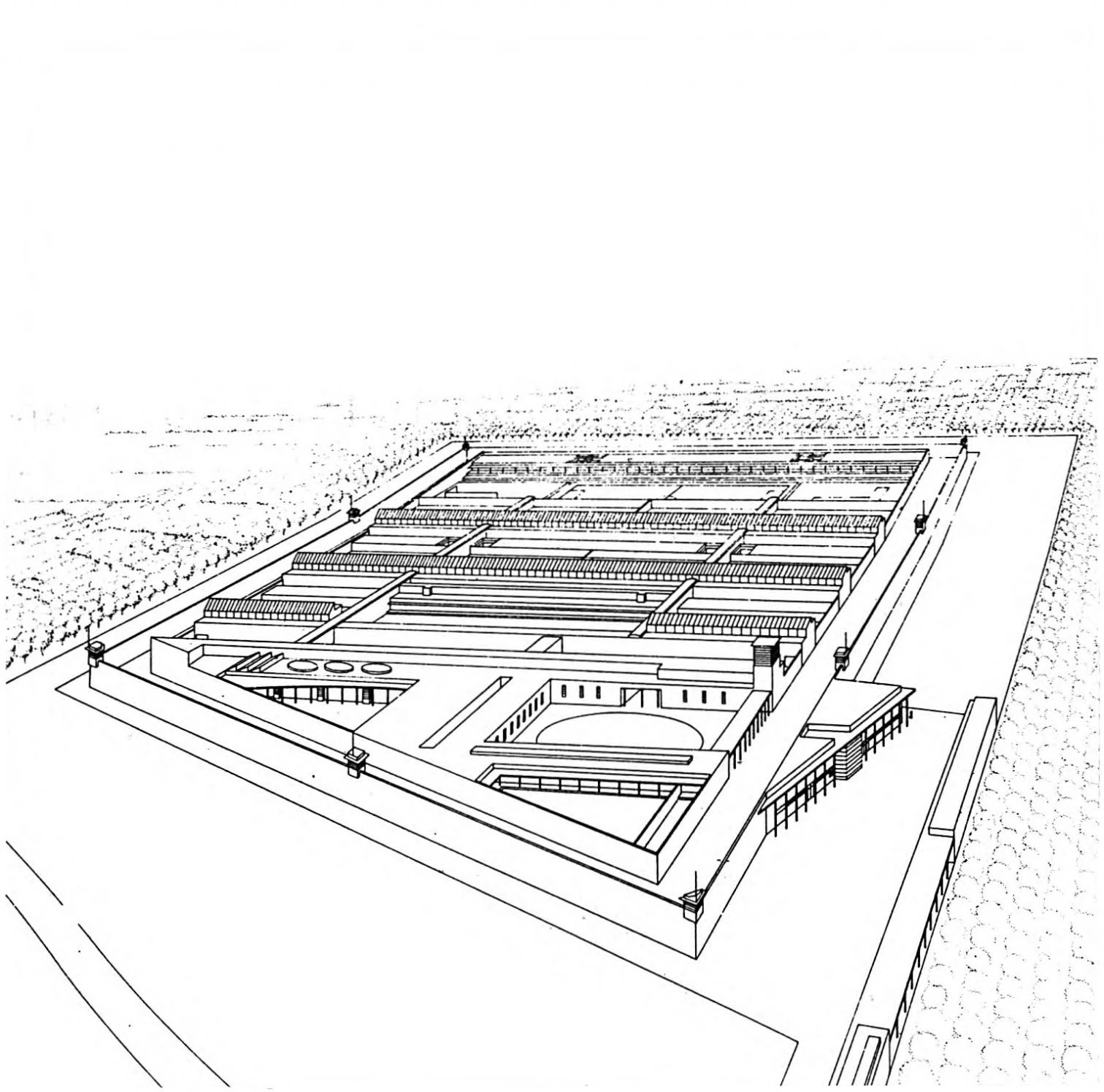

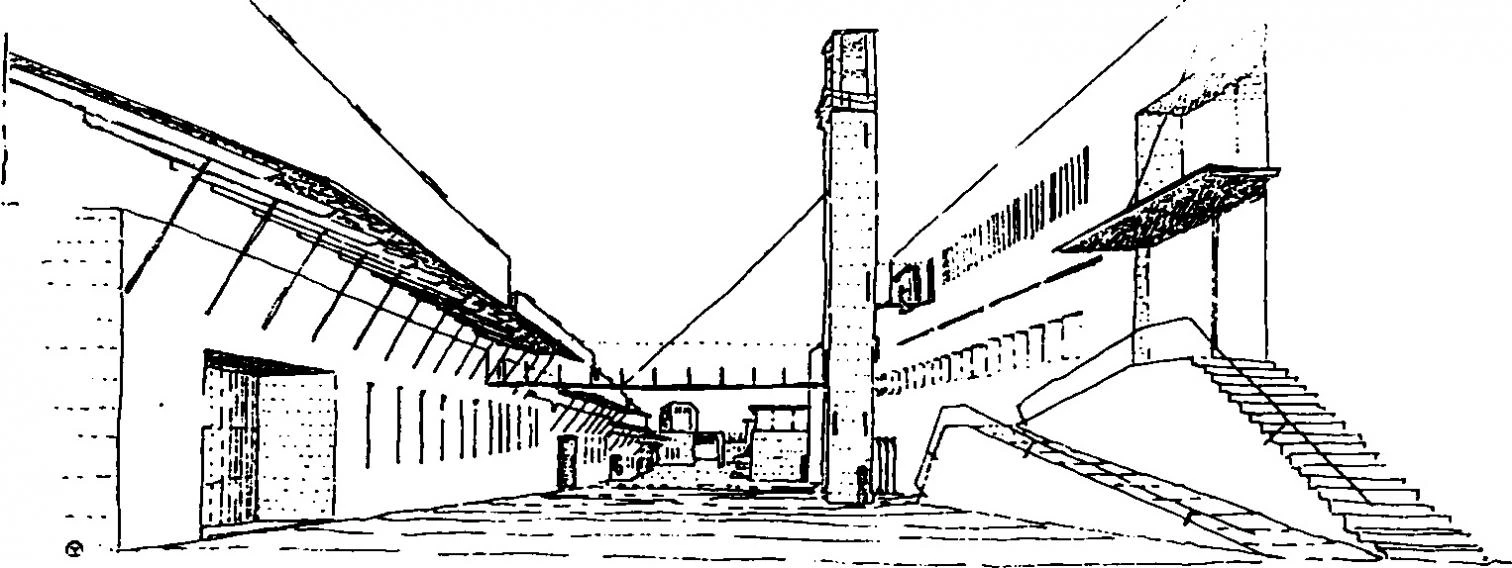

Tres ejemplos ilustran la renovación arquitectónica que se está produciendo en el ámbito de las instituciones judiciales y penitenciarias españolas: en el encabezado del artículo, la prisión de Jaén, de Lleó, Mera y San Vicente; arriba, el centro penitenciario de Brians, y abajo, el Palacio de Justicia de Gerona, obras ambas de Bonell y Gil.

Y mientras las prisiones históricas se transforman en juzgados contemporáneos, el movimiento de reforma llega también a las instituciones penitenciarias de nueva construcción. Si en la administración de justicia el impulso vino de la aprobación, en 1988, de la Ley de Demarcación y Planta Judicial —que incrementó significativamente el número de partidos judiciales y las plantillas de tribunales, audiencias y juzgados—, la espoleta que aceleró el cambio en las instituciones penitenciarias fue el aumento de la población carcelaria, con el hacinamiento y degradación consiguientes, lo que impulsó un amplio programa de renovación de todas las prisiones y sustitución de las más obsoletas de ellas.

Este proceso de reforma tiene, como principal rasgo arquitectónico, la separación de los internos en módulos diferenciados, según establece el Reglamento de Instituciones Penitenciarias, de acuerdo con sus circunstancias y grado de peligrosidad. Esta clasificación de los presos en módulos requiere una arquitectura de pabellones y unas nuevas prisiones que, en su complejidad y fragmentación, se asemejan a pequeñas ciudades.

El centro penitenciario de Brians, cerca de Martorell, obra de Bonell, Brullet, Gil y Rius, se organiza en tomo a una calle central y remeda en sus recintos enclaustrados antes el vocabulario de la plaza y el barrio, que el carcelario de la galería y el patio; la nueva prisión de Jaén, obra de Lleó, Mera y San Vicente, dispone una ciudad interior de rigurosa geometría en el marco ordenado y uniforme de un olivar; el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, cerca de Málaga, obra de Tuñón, Iglesias y Rodríguez-Noriega, fragmenta también a los reclusos en pequeñas unidades homogéneas, rodeadas por un anillo de circunvalación que cierra un recinto sobrio y hermoso al pie de la serranía de Ronda.

La reforma judicial y penitenciaria española debe no obstante reflexionar sobre su dimensión cuantitativa contemplándose en el espejo cóncavo de algunos países de nuestro entorno. En Estados Unidos, por ejemplo, la multiplicación imparable de los pleitos obligará a construir en los próximos cuatro años cincuenta nuevos grandes edificios de juzgados, y recientemente se ha celebrado en Washington el primer congreso internacional de arquitectura judicial; sin embargo, la población manifiesta cada vez mayor resentimiento contra los abogados y la judicialización de la vida cotidiana. De igual modo, el diseño de instituciones penitenciarias es señalado por los especialistas como uno de los grandes campos vírgenes para el trabajo de los arquitectos; las causas del incremento de la población reclusa no parece importar tanto como las reticencias políticas al gasto público en ‘viviendas para delincuentes’.

Pese a todo, y a fin de cuentas, una democracia es tan buena como sus juzgados y sus prisiones. La obstinación y el rigor de algunos jueces están sacudiendo dramáticamente la arquitectura política de la Europa mediterránea; en Italia, el ingreso en la cárcel de numerosos parlamentarios trufa los periódicos con cartas de los encerrados donde denuncian la situación lamentable de las prisiones y claman por su reforma. Es de esperar que en España no sea necesario ese estímulo para que los legisladores atribuyan los medios y el ejecutivo la voluntad política que garanticen la independencia judicial y la seguridad penitenciaria. Si tal cosa ocurre, los jueces y la arquitectura de la justicia dejarán de estar de moda, y en eso habremos ganado todos.