El Camelot de Clinton es el bosque de Sherwood. La corte refinada y arrogante que rodeo a Kennedy ha sido sustituida por una hueste jovial de arqueros laboriosos y arrojados. Felipe Gonzalez ha tratado estos días en Washington con una administración demócrata más próxima al populismo igualitario de Robin Hood que al elitismo aristocrático del Rey Arturo. La coincidencia en noviembre del primer aniversario de la victoria electoral de Clinton con el trigésimo del asesinato de Kennedy ha propiciado múltiples comparaciones entre las dos presidencias; pero las personas y las políticas de ambas son tan diferentes como diverso es el país sobre el que se proyectan.

El magnicidio de 1963 golpeo a una nación segura y confiada, crecientemente prospera y convencida de que podía exportar su modelo económico y sus valores culturales; tres décadas más tarde, los Estados Unidos sufren un declive material y una crisis ideológica que les ha hecho replegarse sobre sus problemas domésticos. A lo largo del trayecto que va del aplomo al ensimismamiento, la arquitectura ha registrado, como un sensible sismógrafo, los temblores y mudanzas del camino. Un camino que ha conducido también de la casa familiar, como expresión emblemática del sueño americano, a los hoteles modestos como arquitecturas representativas de la América de los noventa.

De Rudolph a Gehry

Después del puritanismo moderno de la posguerra y de los años cincuenta, la nueva libertad y la franqueza robusta de la época kennediana se expresó a través del formalismo rotundo y los escultóricos hormigones de Paul Rudolph, lo mismo que la escisión social producida por la intervención en Vietnam tendría su correlato en el contraste entre la monumentalidad severa de la arquitectura institucional de Louis Kahn y el utopismo tecnológico, tan influyente en la contracultura juvenil, de Buckminster Fuller. En los setenta, la combinación de populismo y rigor, propiciada por la depresión económica, que hizo dimitir a Nixon y llevo más tarde a Carter a la Casa Blanca, tuvo eco en la conjunción entre el locuaz costumbrismo ‘gris’ de Robert Venturi o Charles Moore y el austero racionalismo ‘blanco’ de Richard Meier; de forma similar, la reacción neoconservadora de Reagan en la década siguiente se manifestaría en la arquitectura a través del liviano clasicismo posmoderno de Michael Graves. Las fracturas y la inestabilidad de los años recientes, por su parte, han entrado en resonancia con las complicadas geometrías deconstructivas —de la visceralidad plástica de Frank Gehry al intelectualismo hermético de Peter Eisenman— para trazar un umbral simbólico de crisis a la presidencia de Clinton.

Durante las últimas décadas, la mayor parte de la arquitectura con ambiciones culturales se ha desarrollado en el marco de dos rubricas principales: los edificios para instituciones artísticas y educativas, y las casas para millonarios. Las grandes promociones de rascacielos de oficinas, centros comerciales o complejos hoteleros y de ocio se han realizado, en general, al margen del debate cultural, y los tipos que caracterizaron el experimento moderno —de la vivienda social a las escuelas o los centros sanitarios— constituyen hoy rarezas insólitas. La casa de la clase media, que represento la quintaesencia del American way of life, y dio lugar en los años cincuenta a tantas experiencias innovadoras, se ha desvanecido casi enteramente del panorama, con el debilitamiento de la familia tradicional, cuya estructura y valores expresaba.

Fractura social

En un contexto social de creciente desigualdad económica y fragmentación étnica, religiosa y sexual —abandonada ya la vieja aspiración del ‘crisol’, que funde las diferencias heredadas para forjar ciudadanos tan libres del pasado como iguales ante las oportunidades futuras— las ciudades se astillan en barrios racialmente homogéneos y subculturalmente autónomos. Este proceso, fomentado por una administración que juzga ‘políticamente correcto’ redibujar los límites de los distritos urbanos para garantizar la homogeneidad de su población, fractura el cuerpo político en circunscripciones autorreferentes, y el tejido físico de la ciudad en reductos incomunicados, perdiéndose así el sentido unitario, en lo material y en lo simbólico, de la comunidad nacional.

Fracturada la ciudad, fracturada la familia y fracturado el sistema único de referencias, valores y formas de vida, la casa americana perece. De sus ruinas surgen otras modalidades de alojamiento, quizá premonitorias de un futuro cercano, y en todo caso representativas de este momento de tránsito en el que las periferias se hallan en un estado de sublevación latente, y los centros invadidos por vagabundos y desplazados sin hogar. Entre las nuevas formas de habitación, seguramente la más característica y extendida es la pensión para personas solas, que ofrece refugio y seguridad a una creciente población de náufragos urbanos.

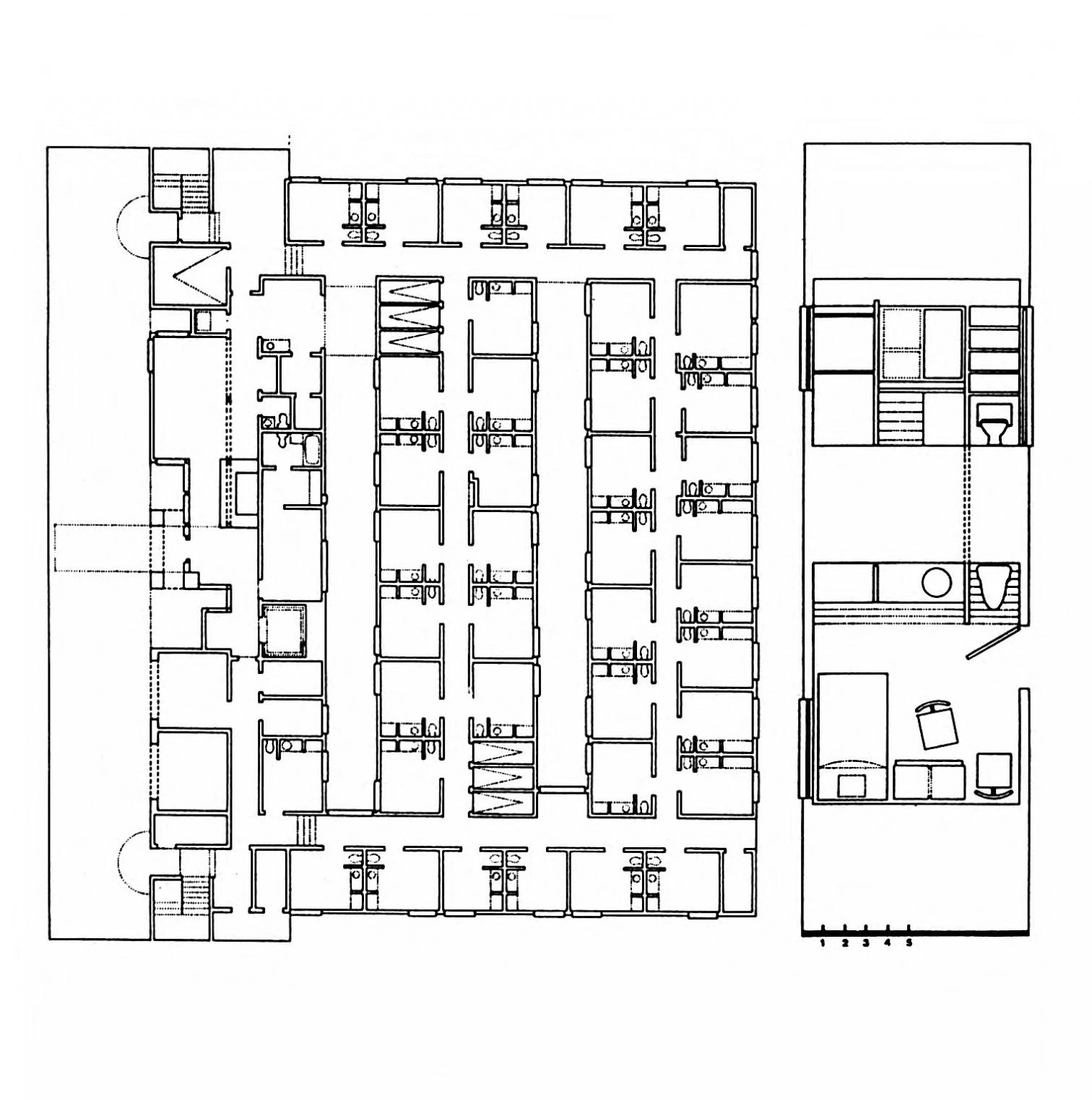

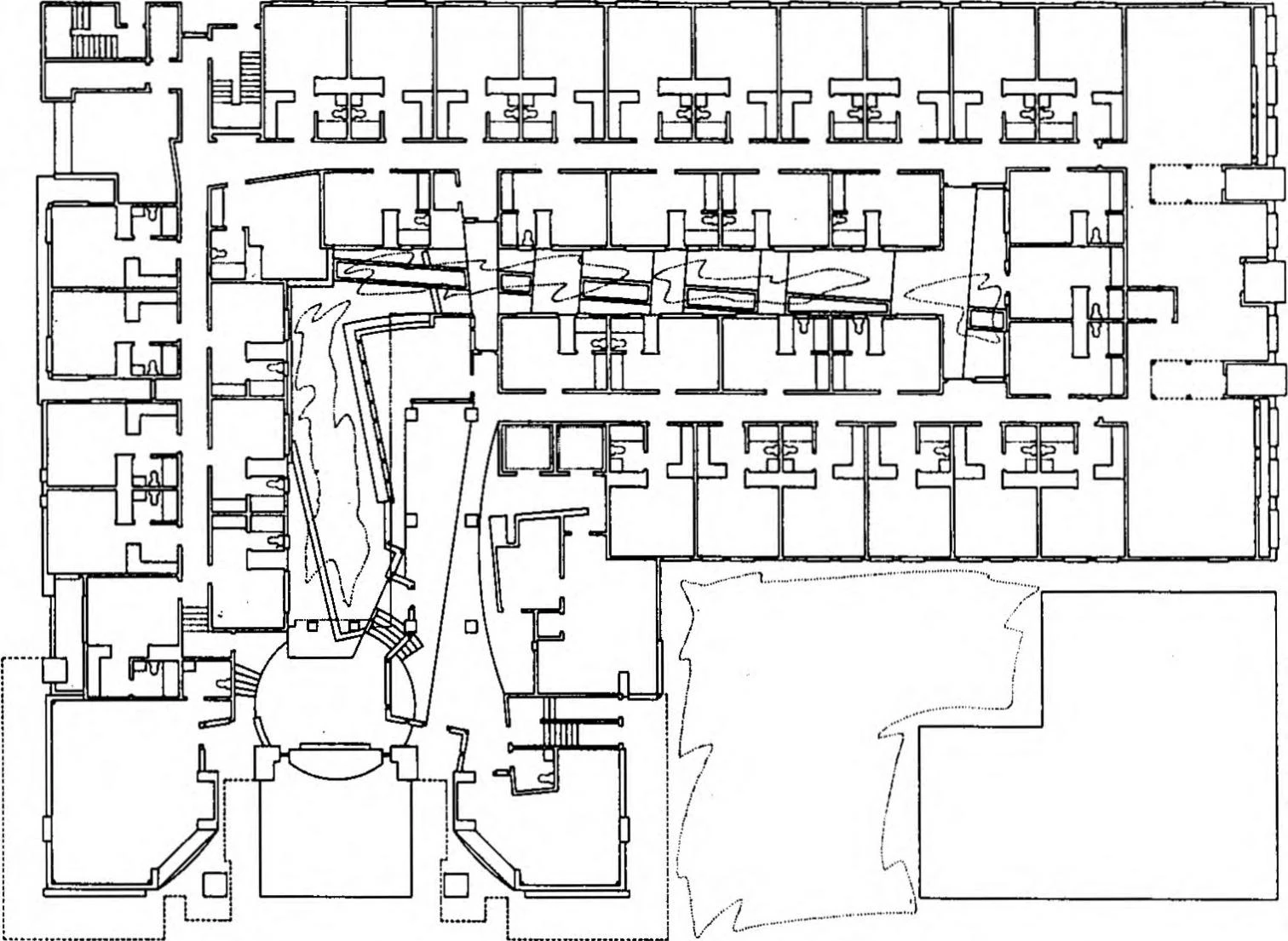

Entre las nuevas formas de alojamiento surgidas en los Estados Unidos destacan las pensiones para personas solas, una respuesta a la creciente fragmentación de la sociedad norteamericana: en el encabezado del artículo, la Baltic Inn; arriba y abajo, la 202 Island Inn, obras ambas del arquitecto Rob Quigley en San Diego, California.

Simultáneamente a la toma de posesión de Clinton, un popular semanario norteamericano ofrecía su lista anual de diseños destacados. Entre las diez menciones, junto a la variedad habitual de objetos industriales, muebles y envases —como la nueva paquetería de Armani— figuraban tres edificios: un centro de arte de Frank Gehry, una galería comercial de Santiago Calatrava y un hotel para residentes de bajos ingresos construido por el arquitecto Rob Quigley en la ciudad de San Diego. Si la inclusión de Gehry y Calatrava era tan previsible como la de Armani, la presencia de Quigley en esta relación honorifica subraya la importancia representativa de estas formas emergentes de alojamiento.

Rob Quigley, un gigantón inteligente y dinámico que habita un ático parcialmente abierto al clima amable del extremo meridional de la costa californiana ha alcanzado notoriedad al calor del éxito económico y popular de sus hoteles modestos, construidos todos para la promoción privada. Con la misma combinación de pragmatismo y atrevimiento que manifestó en el proyecto de esa azotea habitada que es su casa, Quigley dio forma a la necesidad social de alojamiento barato diseñando unos hoteles de habitaciones mínimas y seguridad máxima que constituyen el último peldaño residencial antes del albergue de beneficencia y el desvalimiento de la pérdida del techo. Al límite de lo tolerable, los hoteles de Quigley pueden parecer una pesadilla de hacinamiento y supervisión, con sus piezas minúsculas, abiertas a patios angostos, alineadas a lo largo de pasillos permanentemente vigilados por cámaras de televisión; pero los residentes valoran tanto ese último reducto de intimidad que es la habitación propia, por pequeña que sea, como la seguridad que procuran las pantallas permanentes y las patrullas nocturnas.

‘Existenzminimum’

Las habitaciones de la Baltic Inn tienen diez metros cuadrados, con una mesa, una cama, dos sillas y un armario empotrado que contiene inodoro, lavabo, nevera y televisor: en ese espacio diminuto se encierra la vida cotidiana y las posesiones de su ocupante. Las ventanas abren a patios de algo más de dos metros de anchura; aunque la intimidad visual puede garantizarse con cortinas, la intimidad acústica es difícil de lograr. En un proyecto posterior, J Street Inn, el problema se abordó creando ruido de fondo con una cascada en el patio; pero como el mantenimiento de un surtidor es caro y complicado, la dificultad se solvento definitivamente en el hotel siguiente, 202 Island Inn, emitiendo de forma continua una grabación con ruido de agua. Si se compara con estos estándares espaciales y ambientales californianos, el Existenzminimum de la vanguardia europea de entreguerras resulta generoso.

Huyendo de la hipocresía, las pensiones de Quigley se enfrentan con decisión y talento a una crisis que muchos no quieren mirar de cara. Sus interiores estrictos y sus fachadas quebradas, pintadas de colores luminosos, son el retrato de un momento difícil, pero también de una voluntad esperanzada. Desde el sueño de la casa, son una derrota histórica; desde las periferias violentas y los homeless de las aceras, una luz en el túnel.

Es difícil saber si Henry Cisneros o Hillary Rodham promoverán, a través de los programas de vivienda o salud, una arquitectura nueva que, atendiendo a urgentes necesidades sociales, exprese el renacimiento cívico del país. Mientras tanto, estos hoteles humildes dan una réplica imprescindible a la ostentación de las instituciones y los magnates que son todavía los mejores clientes de la arquitectura norteamericana. El tránsito de Camelot a Sherwood es también un tránsito del castillo cortesano a la cabaña del bosque; del sueño de la casa a la vigilia del refugio; y de la leyenda heroica a la balada popular.