© Montse Giralt

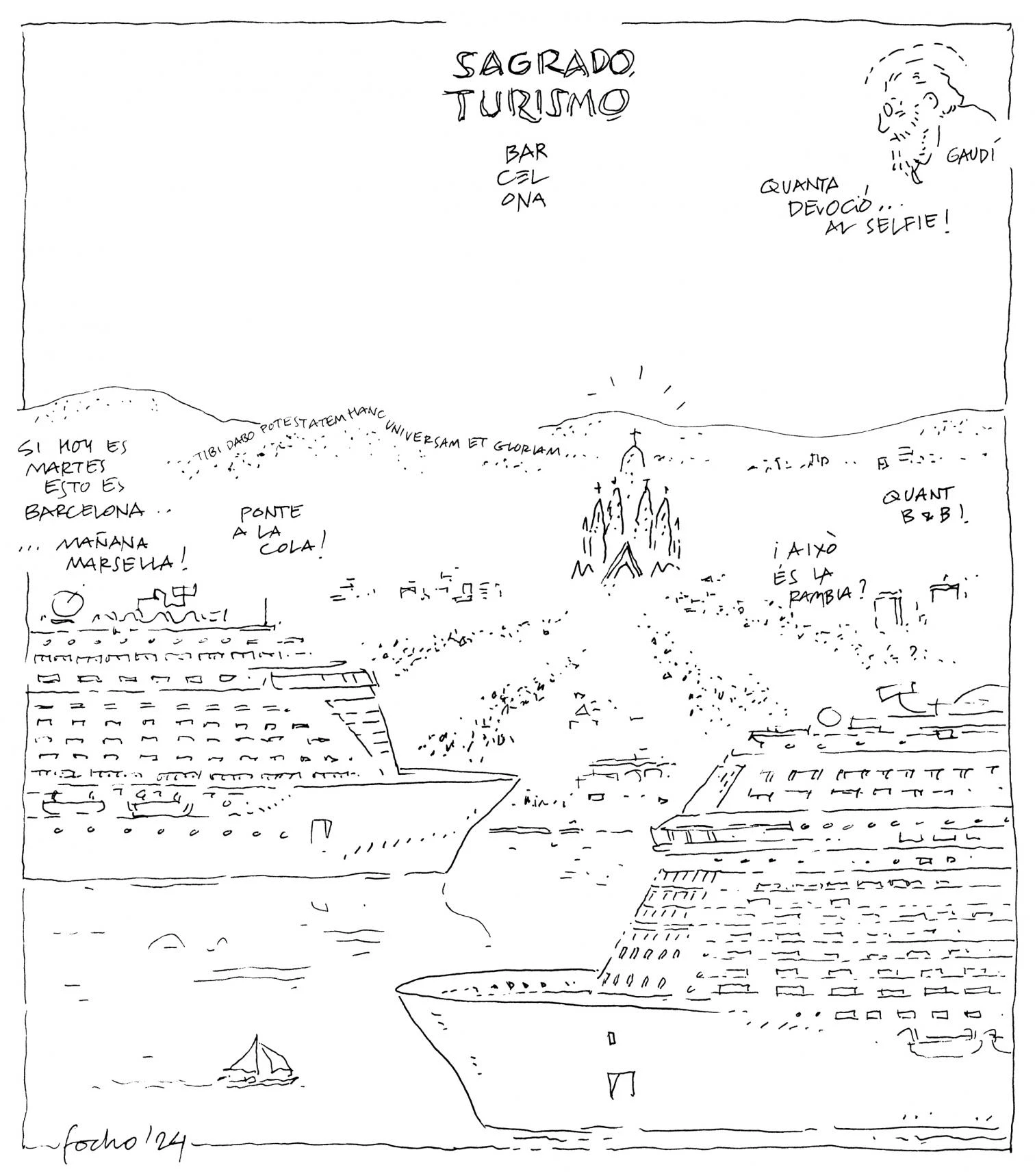

La palabra ‘turismo’ recuerda que viajar en pos de ciertos lugares no es algo nuevo. Es difícil, sin embargo, encontrar muchos paralelismos entre los periplos de aquellos artistas becados y amateurs aristócratas que se entregaban apasionados a un lento grand tour y el turismo instantáneo de los vuelos chárter, los cruceros veloces y los selfies indiscriminados. Si antaño viajar era un lujo necesario del que se preciaban las élites, hoy se ha convertido en una actividad a la que puede aspirar casi cualquiera, al punto de percibirse incluso como derecho o emblema de pertenencia a la clase media occidental, ávida de lugares bellos y ‘experiencias’.

Nadie puede dudar del enriquecimiento personal que puede propiciar el turismo, de igual modo que es difícil poner en cuestión la riqueza material que los turistas han llevado consigo a tantas ciudades. Pero, a estas alturas, cuando el turismo moderno tiene ya más de un siglo, es necesario reconocer las taras de la masificación y enfrentarse a ellas. Los intelectuales denuncian la banalidad de la cultura del selfie mientras la población local se ve acosada por la presencia constante de unos visitantes que apenas dejan espacio a la vida cotidiana y exigen su parte de unos recursos ecológicos e infraestructurales precarios. A lo anterior se suman los apartamentos turísticos, que tienden a vaciar los barrios de residentes y encarecen los alquileres, para en muchos casos acabar haciendo del turismo un angustioso problema crónico. Todos somos turistas potenciales; por eso, más allá de recetas e ideologías fáciles, debatir sobre el turismo no es sino un modo debatir sobre qué nos convierte hoy en ciudadanos.