Gigantes de puntillas

La fantasía de un mundo isótropo e igualitario se compadece mal con la persistencia impudorosa de un colosalismo más impositivo que racional.

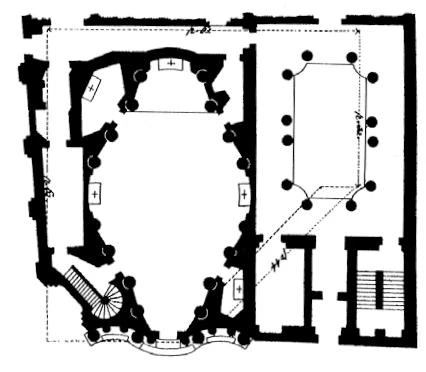

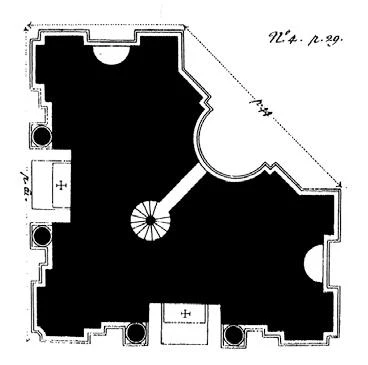

Querríamos pensar que el tamaño no importa; pero poco es tan importante como la dimensión. Los arquitectos prefieren hablar de escala, un término más dúctil que insensiblemente se desliza hacia la proporción y el mundo amable de la armonía relativa; los profesores reproducen la equivalencia entre un pilar de San Pedro y la planta entera de San Carlino para mostrar que la belleza puede residir tanto en el colosalismo miguelangelesco como en la delicadeza borrominiana; y los psicólogos utilizan test perceptivos elementales para evidenciar que el tamaño calibrado por la mirada depende en buena medida del contexto. Sin embargo, todos ellos admiten que sólo lo titánico excita el apetito simbólico de los imperios; sólo la talla XL exacerba la fantasía formal de aquellos empeñados en dejar su huella en el paisaje o la ciudad; y sólo la escala babélica parece compatible con la ambición urbana que transita en el tiempo desde el Creciente Fértil hasta Manhattan.

Frente al romanticismo de lo sublime, enamorado del vértigo de los abismos y las cumbres, el romanticismo contracultural redujo la naturaleza a la escala doméstica, acuñando un lema que hizo fortuna, «lo pequeño es hermoso». Esa defensa del haiku frente a la saga era asimismo un empeño por privilegiar la cualidad frente a la cantidad, en la convicción de que el valor no dimana de la magnitud, pero acaso también en la ignorancia de que las mudanzas cuantitativas con frecuencia alteran lo cualitativo. El biólogo y admirable escritor Stephen Jay Gould recordaba que el éxito evolutivo de nuestra especie debe mucho a su gran tamaño relativo, tan importante como el cerebro que procesa el lenguaje o el pulgar prénsil que permite usar herramientas; y esa capaci-dad de modificar el entorno de los animales grandes que somos es quizás el fundamento material que aquella «nostalgia del infinito» que De Chirico representó a través de la Mole Antonelliana, la torre turinesa finisecular cuya descomunal masa cerámica sedujo también al último Nietzsche, perplejo explorador de la arquitectura esencial en la altura interminable.

El colosalismo de Miguel Ángel está más a tono con el signo de los tiempos que la delicadeza de Borromini: un culto al tamaño que en lugares como Shanghai está produciendo el progresivo hundimiento de la ciudad.

El año 2003 se despidió con un chisporroteo de noticias arquitectónicas que recuerdan tenazmente la trascendencia del tamaño. En la capital de Taiwan se inauguró la primera fase del edificio más alto del mundo, el Taipei 101, un rascacielos semejante a una caña de bambú a una espiga, cuyos 508 metros y 101 plantas —que no estarán totalmente operativas hasta finales de 2004— otorgarán a su país la marca que desde 1996 posee Malaisia con los 452 metros de las Torres Petronas de Kuala Lumpur; en Shanghai, las autoridades urbanísticas dieron la alarma ante el progresivo hundimiento de la ciudad por la proliferación de rascacielos, proponiendo la prohibición de construir por encima de 18 plantas, una medida que podría afectar al World Financial Center, un coloso en forma de abrebotellas cuyas obras —tras una pausa provocada por la crisis económica de Asia— se reanudaron en febrero con un proyecto revisado que incrementaba hasta 512 los 460 metros iniciales, a fin de batir el récord mundial de altura a su terminación en 2007; y en Nueva York se presentó el proyecto definitivo de la Freedom Tower, la primera de las torres de la Zona Cero, cuyos ingenuamente simbólicos 1.776 pies del proyecto original del concurso —que celebraban la fecha de la Declaración de Independencia—han acabado alcanzándose con la ayuda de una estructura de remate sin otro cometido que llegar hasta esa altura (equivalente a 541 metros), para asegurarse que a su finalización prevista en 2008 la marca que en su día ostentaron las Torres Gemelas regresa al mismo emplazamiento para permanecer allí durante una larga temporada.

Las torres Petronas de César Pelli en Kuala Lumpur (arriba) han ostentado el récord de altura desde 1996, pero acaban de ser superadas en Taiwan por el rascacielos Taipei 101 (abajo), de C.Y. Lee.

La obsesión por la visibilidad mediática que otorga el récord anima a los arquitectos a em-plear diferentes estratagemas (ya lo hizo el neoyorquino edificio Chrysler en 1929 al izar por sorpresa un colosal mástil oculto que le permitió derrotar en la carrera al Manhattan Trust de Wall Street, aunque el remate inmediatamente posterior del Empire State convirtió su reinado en el más breve de todos), y esas artimañas acaban siendo con frecuencia más significativas que las innovaciones técnicas o la calidad estética. Las Petronas lograron el reconocimiento al integrar la antena en el diseño —algo no intentado en los rascacielos prismáticos de cubierta plana como las Torres Gemelas o el edificio Sears de Chicago, sus predecesores en la marca—, y el Taipei 101 que las ha destronado alcanza su altura regis-trada con una antena de 60 metros sobre un centro de comunicaciones y club de ejecutivos levantados por encima de las oficinas, que llegan sólo hasta la planta 84; en Shanghai, el World Financial Center ahora cuestionado se remata con una afilada cuña de tan poco verosímil utilización que al cabo se perfora con un gigantesco óculo que vacía casi todo su volumen; y la Freedom Tower neoyorquina extiende la ocupación exclusivamente hasta la planta 70 —no muy por encima de los otros rascacielos de la zona—, dedicando su retórico andamiaje superior a unas turbinas eólicas que toman el lugar de los jardines colgantes imaginados en el proyecto original del concurso y a una enorme antena que imita el brazo levantado de la estatua homónima.

Los proyectos de KPF para Shanghai (arriba) y de Libeskind y Childs para la Zona Cero (abajo) hablan de una situación similar en Asia y América: la excelencia estética no suele acompañar a la notoriedad dimensional.

Sin embargo, ni la pagoda vertical del taiwanés C.Y. Lee —cuya espiga decorada con tondos y volutas hace añorar la abstracción ornamental de César Pelli en las Petronas o de SOM en la torre Jin Mao de Shanghai como fundamento posible de un vernáculo asiático en altura—, ni el abrebotellas galáctico de KPF en Shanghai, con su agujero gruyére de dibujos animados, ni la vacua evocación corporativa de la Estatua de la Libertad pactada por David Childs y Daniel Libeskind en Manhattan ofrecen un estímulo estético que complemente su notoriedad dimensional. Al final, seguramente es cierto que el tamaño importa, y los defensores de la pequeña escala que ven sus advertencias confirmadas por el hundimiento paulatino de Shanghai han podido comprobar también la fragilidad de lo horizontal con la destrucción de la ciudad iraní de Ban, con sus fábricas de adobe devastadas por un seísmo de intensidad irrelevante para las grandes construcciones modernas. Pero también es verdad que la excelencia arquitectónica no exige la bulimia escalar, y sin duda hay más talento y poesía en los obuses de vidrio de Foster o Nouvel en Londres y Barcelona —de altura semejante a la Mole Antonelliana de hace un siglo— que en los toscos gigantes alzados de puntillas para fingir un récord.