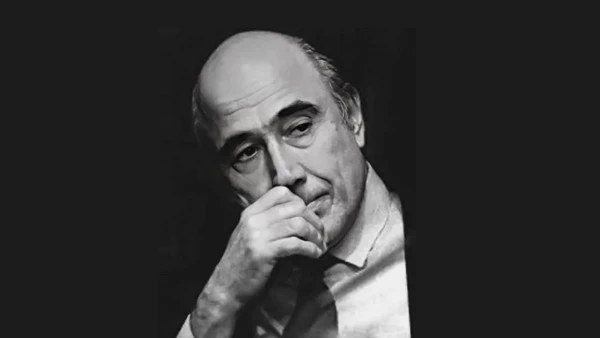

Foto cortesía del COAM

Hace más de 15 años (aún estábamos los dos en activo) tuve una noche una pesadilla: tenía que escribir la necrológica de Andrés Perea y no me daba tiempo.

La angustia llegó a un punto que me desperté, con el consiguiente alivio.

Al llegar a la Escuela, al primero que me encontré fue al propio Andrés. Le conté mi sueño y no pude evitar aclarar que mi alivio respondía más bien a que no tenía que escribir la necrológica que a que aún estuviera vivo; encajó el golpe y en lugar de devolvérmelo ofreciéndose a escribir la mía, me emplazó a que llegado el momento cumpliera el encargo.

Lo que sigue podrá parecer un tanto inusual para una necrológica, pero sé que Andrés no me perdonaría una nota hipócrita y sensiblera recordando lo buenos amigos que éramos y el aprecio sin límites que siempre he sentido por su obra como docente y como arquitecto, y he tratado de no defraudar su confianza.

Teníamos la misma edad y estudiamos en el mismo sitio, aunque no fuimos compañeros de curso; luego nos hemos dedicado a lo mismo durante medio siglo. Hemos coincidido constantemente por todo tipo de motivos, y alguna vez (pocas) hemos estado de acuerdo.

Recuerdo especialmente cuando ambos formamos parte, él como tesorero y yo como secretario, de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos a mediados de los años setenta, en una difícil cohabitación con Javier Carvajal como decano hasta que fue sustituido por Antonio Vázquez de Castro (avalado por Andrés Perea, que era quien más lo conocía entonces).

Todos somos en mayor o menor medida esclavos del personaje que nos hemos ido creando, y dependiendo de nuestra capacidad de autocrítica nos lo creemos en mayor o menor medida.

Andrés daba la impresión de creer absolutamente en su personaje, que habitaba en un mundo en blanco y negro; sin ningún atisbo de gris.

No tenía opiniones sino certezas irrefutables; no tenía alumnos sino discípulos, a los que defendía de forma encarnizada en tribunales de examen y jurados de concursos.

Su extraordinaria fe en sí mismo la llevó al extremo de proponer su propia obra como tema de su tesis doctoral, y cuando la propuesta fue rechazada (con un plus de crueldad innecesaria), anunció y cumplió que renunciaba a avanzar en su carrera académica y siguió siendo profesor asociado hasta su jubilación.

Deja una obra de arquitectura extraordinariamente extensa y variada de la que me interesan especialmente dos obras sorprendentes por lo que demuestran de su capacidad real de ver y sentir la arquitectura, muy por encima de lo que cabría esperar de su personaje: el antiguo Hospital de Maudes, con un escrupuloso respecto a la obra de Palacios; y la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, en la que llevó hasta el final el empeño suicida de hacer construibles los dibujos de Eisenman, con una fidelidad considerablemente mayor de la que merecían.

Siento no extenderme más sobre su obra, pero su repentina desaparición (no lo había visto últimamente) me deja un vacío. Si fuera otra vez un sueño, por desgracia, he podido terminar a tiempo la necrológica.

Andrés Jaque: Andrés Perea, un ciudadano de la arquitectura