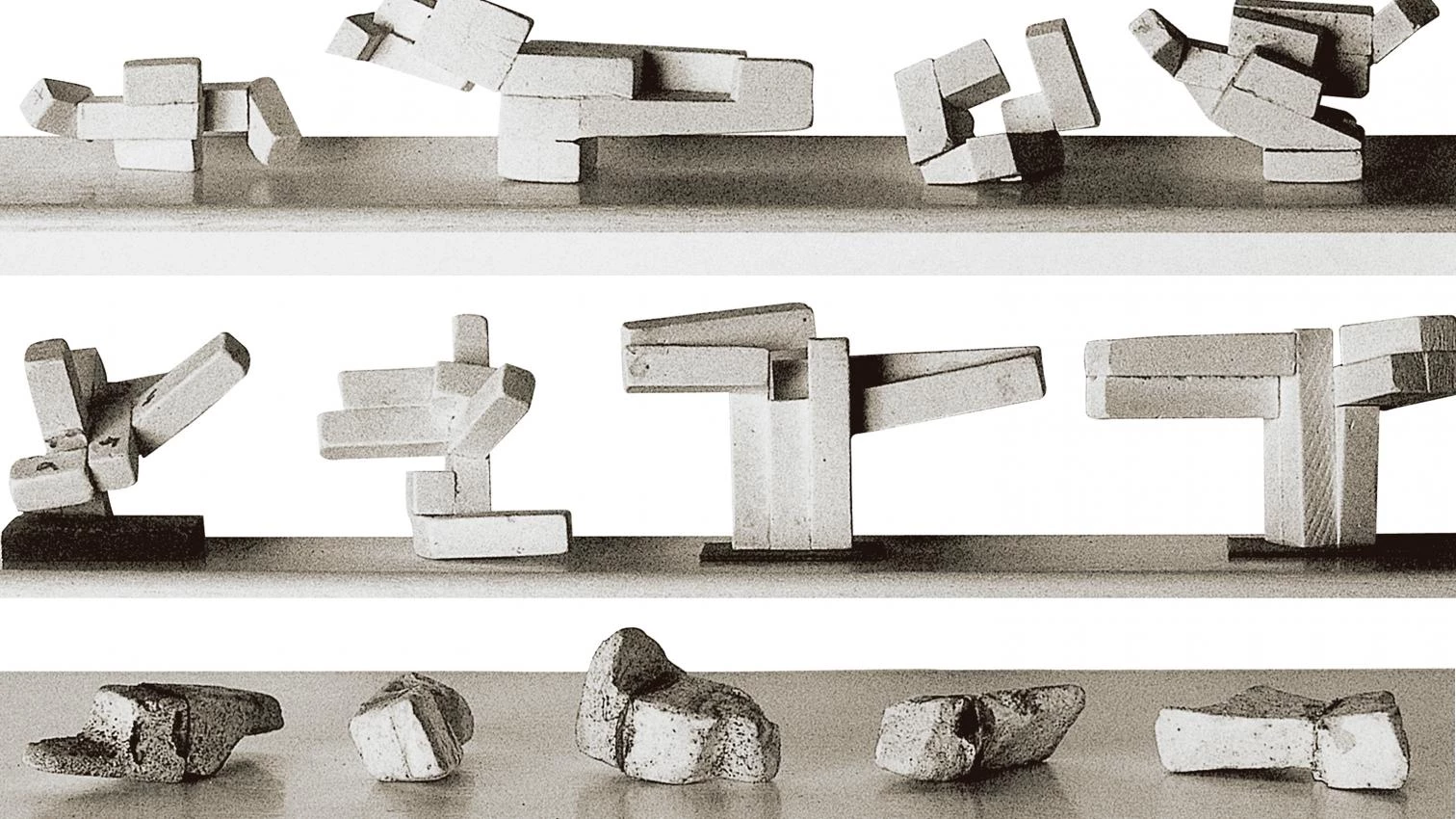

Dos razones condujeron a Jorge Oteiza (1908-2003) a interesarse por la arquitectura. En primer lugar la propia lógica de su escultura, que a finales de los años cincuenta le orientó a experimentar con un espacio vacío, obtenido por desocupación, de evidentes connotaciones arquitectónicas. Pero también su estrecha conexión con la vanguardia soviética y la idea de un ‘laboratorio’ de formas para una futura sociedad. En la estrategia constructivista de los primeros años de la Revolución rusa, pintura y escultura constituían sólo actividades residuales, abocadas a la desaparición en el marco de un nuevo orden. La práctica de la pintura y la escultura sólo pretendía poner a punto una nueva sintaxis capaz de sustituir al antiguo lenguaje mimético del arte burgués. Esta nueva sintaxis de formas para una nueva sociedad —una vez hubiera madurado en el laboratorio de arte—habría de ser capaz de incardinarse en la vida de los trabajadores en forma de objetos de uso cotidiano, desde carteles y escenografía teatral hasta montaje de exposiciones y arquitectura, pasando por vestuario, diseño textil y de mobiliario. Un nuevo estatus de lo estético en el que la belleza no quedaba encerrada en el marco estrecho de un cuadro sobre la pared o una escultura en el jardín, sino en un nuevo sistema de objetos e imágenes que acompañarían a los ciudadanos durante todo el día, que ampliaban el campo estético a la vida y que cambiaban la imagen del artista bohemio y marginal por la del ingeniero. Es bien sabido el abrupto final de este sueño: desde 1928, el decreto de integración obligatoria de todos los grupos artísticos en la Unión de Escritores y Artistas Revolucionarios de la URSS y la doctrina del Realismo socialista acabaron con cualquier atisbo de vanguardia en la Unión Soviética... [+]