Biblioteca Nacional de Qatar, Doha

OMA - Office for Metropolitan Architecture- Tipo Biblioteca Cultura / Ocio

- Material Piedra Mármol

- Fecha 2008 - 2017

- Ciudad Doha

- País Catar

- Fotografía Iwan Baan Delfino Sisto Legnani

- Marca Arup

Eduardo Prieto

El boom de la construcción que afecta hoy a países como Qatar no es más que el resultado de otro boom que comenzó hace casi un siglo: el del petróleo. Pensada en abstracto, la afirmación es trivial, pero intuida en directo desde el avión, al sobrevolar un día soleado el golfo Pérsico camino de Doha, resulta casi escalofriante, por cuanto se traduce en una imagen sublime: la de la larguísima caravana de petroleros que cruzan el mar como antes cruzaban los camellos el desierto.

El destino o el punto de partida de estos petroleros son las ciudades industriales que colonizan las costas de Kuwait, Arabia Saudí, los Emiratos o Qatar, arracimándose en torno a los ostentosos centros del poder y las finanzas donde, como ocurre en Doha, las instalaciones de extracción y procesado del petróleo o el gas natural que sostienen toda la estructura socioeconómica brillan por su ausencia. Doha, de hecho, no resulta ser la ciudad agresiva que uno podría esperarse. A pesar de su crecimiento urbano vertiginoso y de su programa monumental de corte kitsch, ha sabido mantener la vulgaridad sostenible de parte de su centro histórico, así como el encanto pintoresco de su corniche, el gran malecón donde antaño fondeaban los barcos de los pescadores de perlas -ahora convertidos en reclamos turísticos gestionados por paquistaníes-, y desde el cual se puede contemplar la imagen icónica de la ciudad, que tan bien han sabido difundir las redes: el skyline de su cosmopolita centro financiero.

El cosmopolitismo de Doha no es un espejismo digital, sino el fruto de la demografía: el 85 % de la población del país es extranjera, en su mayor parte trabajadores procedentes de países de religión islámica, como Pakistán, Bangladés o Indonesia, pero también filipinos y europeos. Es verdad que ‘cosmopolita’ quizá sea un adjetivo exagerado para definir un Estado que en lo ideológico está anclado en la tradición local, un Estado donde impera la sharia. Pero la palabra resulta inevitable desde el momento en que se constata la velocidad de la vida moderna que caracteriza el centro de Doha, cuando se oyen entrelazadas las muchas lenguas con que se expresan trabajadores venidos de todas partes, con atuendos y colores de piel muy diferentes. También es cosmopolita la actitud de las élites del país, empeñadas en colocar a Qatar en una posición privilegiada de la escena global, no tanto a través de la influencia política y militar cuanto mediante la aplicación de tácticas ‘blandas’: el dominio de la información en árabe -Al Yazira tiene su sede en Doha desde 1996-; la participación en eventos internacionales -Qatar será el primer país árabe en acoger una Copa del Mundo de Fútbol en 2022-; y, sobre todo, la creación de un poderoso lobby cultural, la Qatar Foundation, que dirige la tan glamurosa como cultivada jequesa Mozah bint Nasser desde su sede en la inmensa Ciudad de la Educación, a las afueras de la capital.

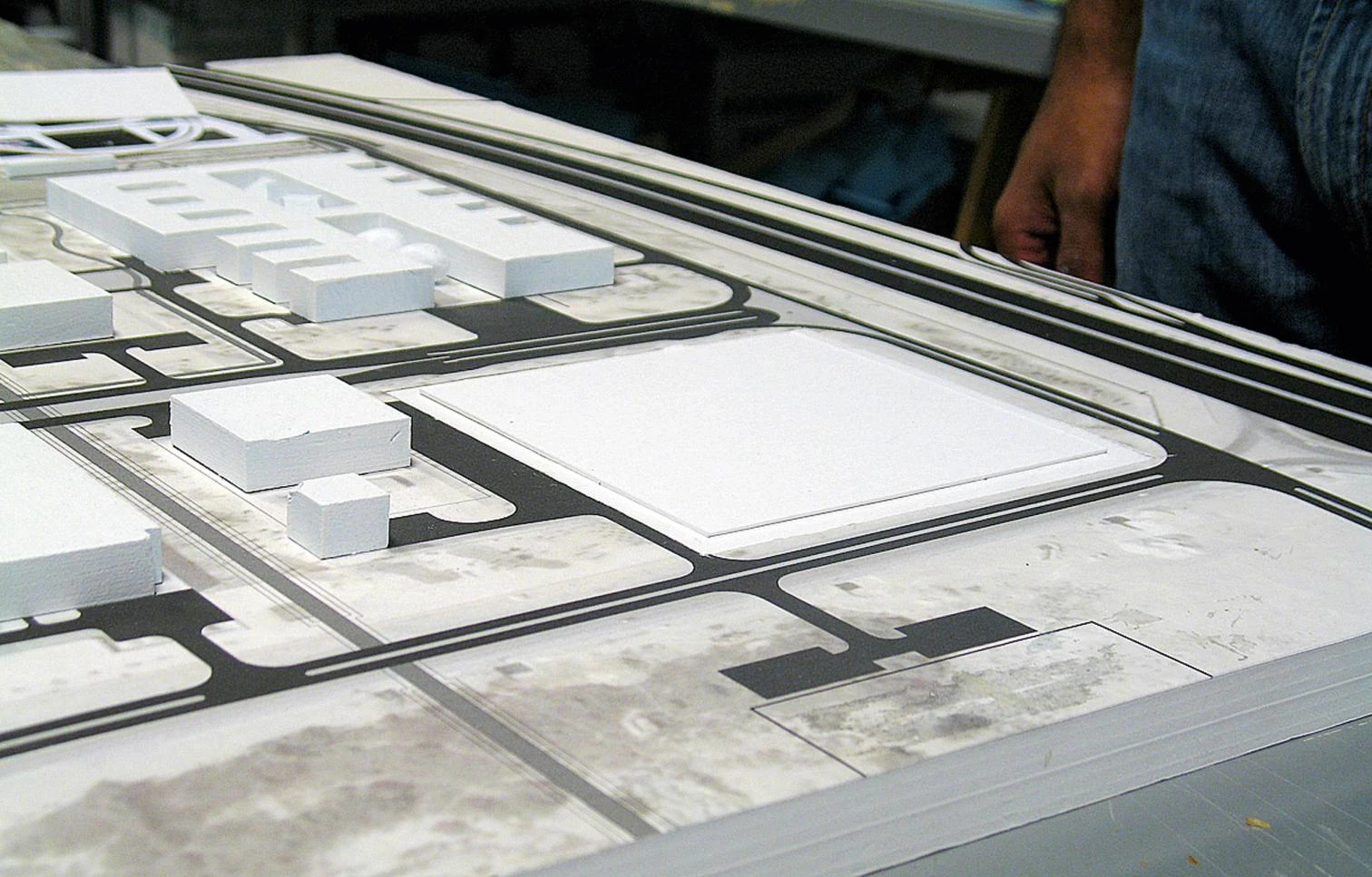

Levantada en un polvoriento terrain vague, la Ciudad de la Educación es el resultado previsible del encuentro más o menos surrealista entre un campus anglosajón y un desierto arábigo. Un campus formado por la concatenación de una serie de grandes edificios más o menos icónicos que se disponen sobre una trama de avenidas y espacios abiertos donde apenas logra crecer una raquítica vegetación. Por supuesto, no es este lugar para los yards inmaculadamente verdes de Oxford, Harvard o Yale. Debido a las temperaturas y a las tormentas de arena, la vida del qatarí urbano discurre a lo largo de seis meses conectado al aire acondicionado del automóvil y la oficina o, como poco, al aire sombreado de los aparcamientos subterráneos. Una continuidad mecánica y artificial que tal vez hubiera apasionado al Reyner Banham más esnob, pero que se traduce en una desolación urbana en la que no sólo tiene que ver el clima, sino también la falta de tradición cívica. Es precisamente esta desolación urbana la que hace de la recién terminada Biblioteca Nacional de Qatar -la joya de la Ciudad de la Educación y el empeño personal de la jequesa Mohz- un edifico necesario.

Del pórtico a la ‘stoa’

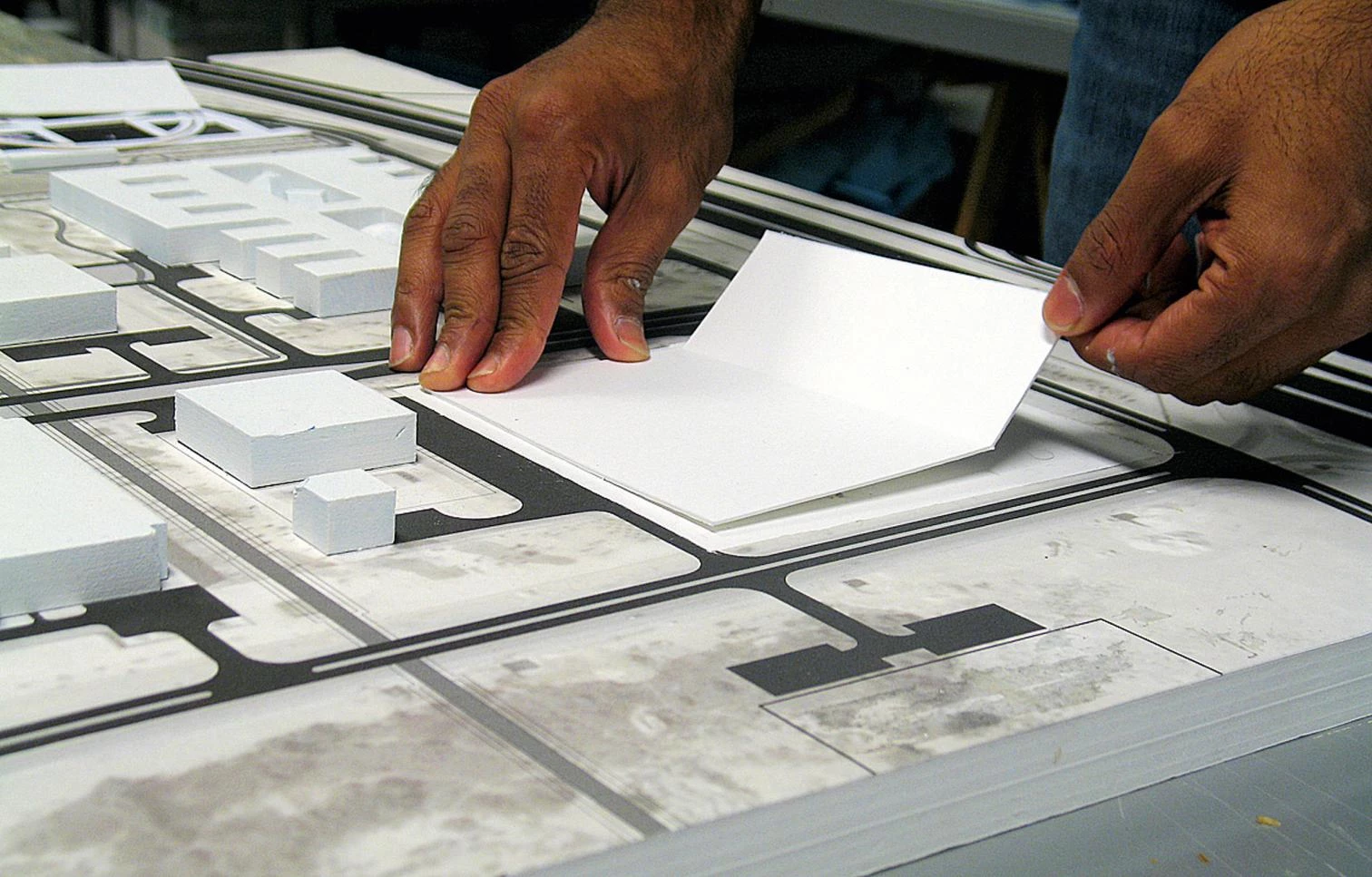

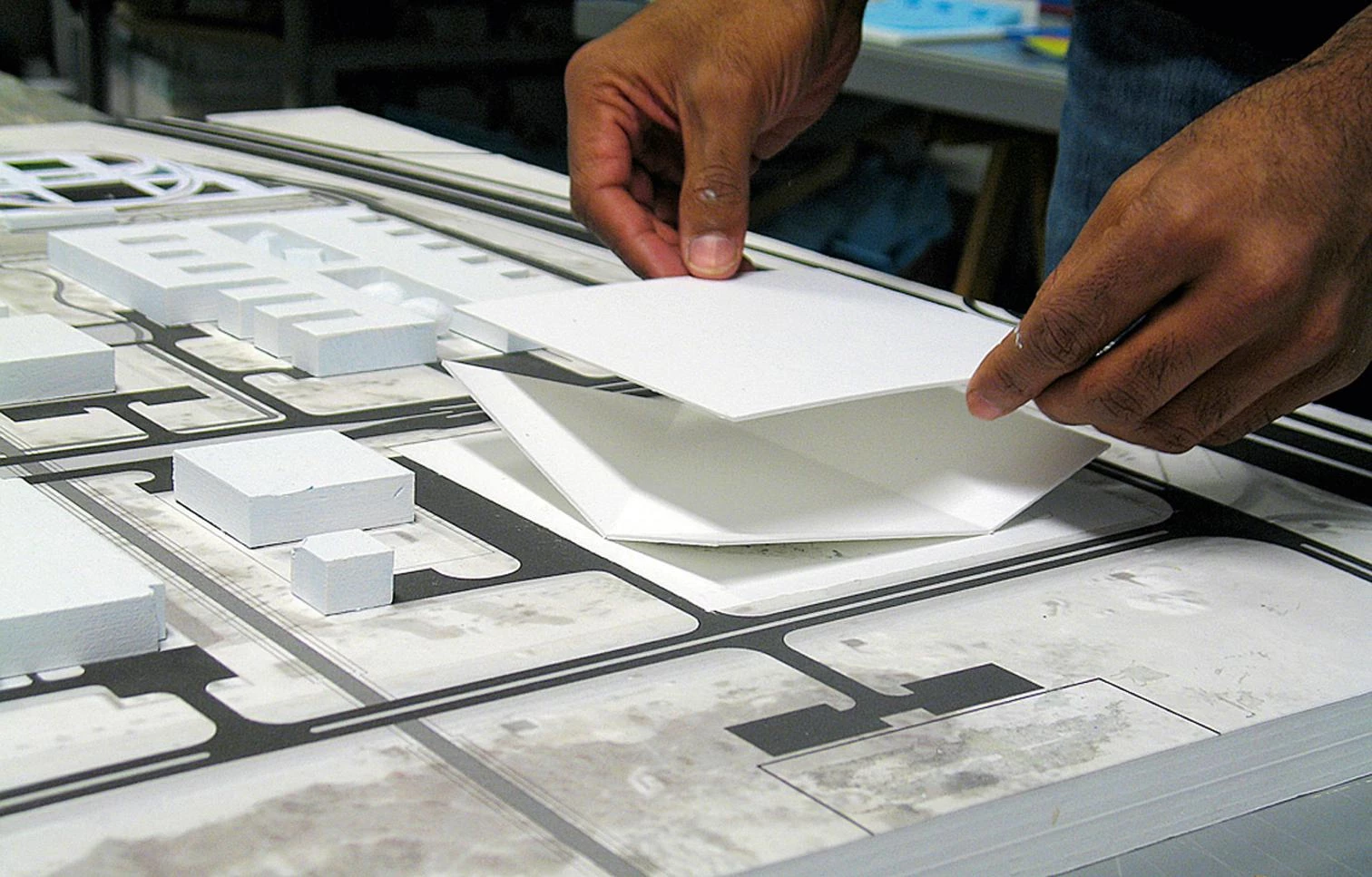

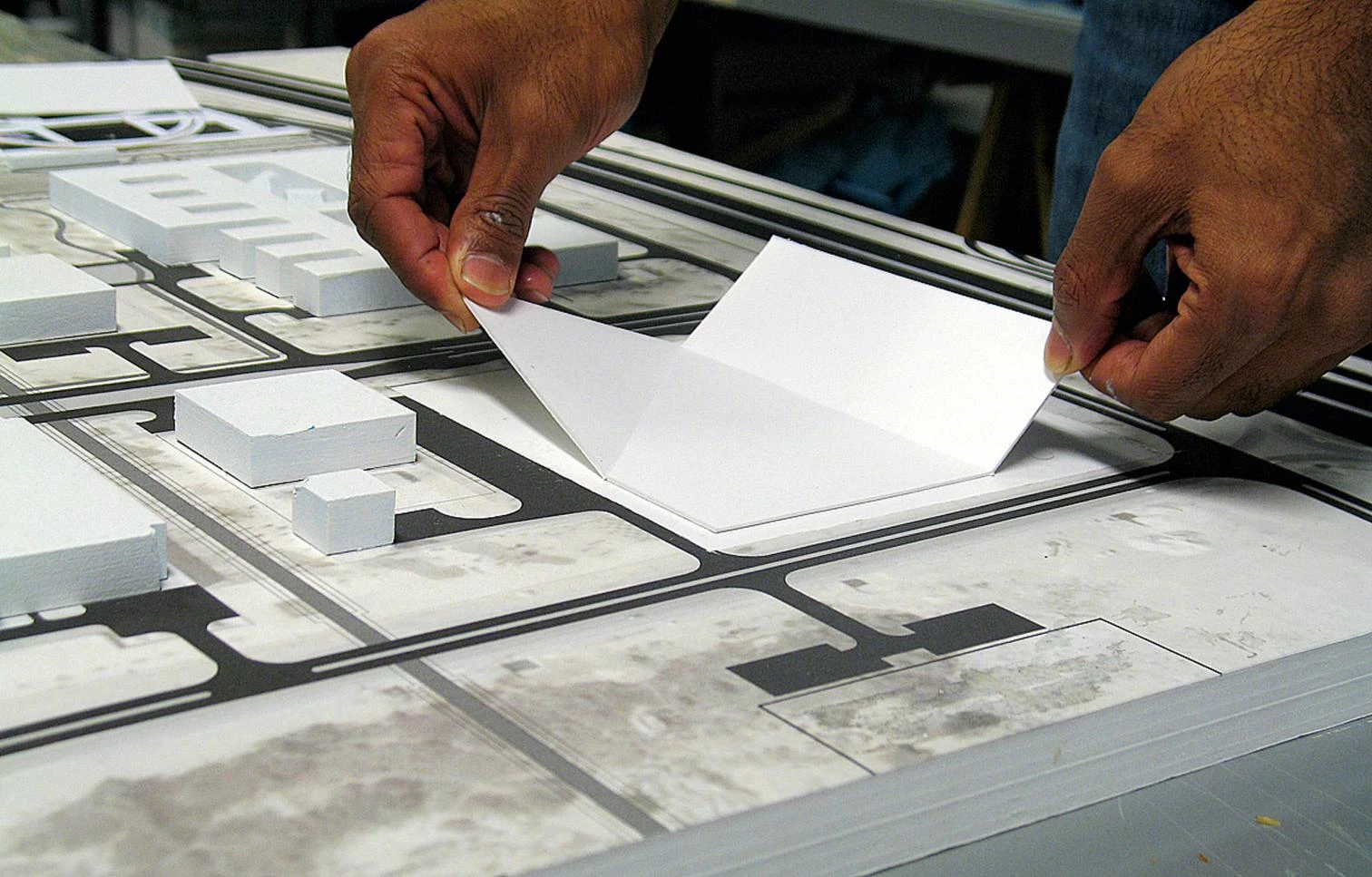

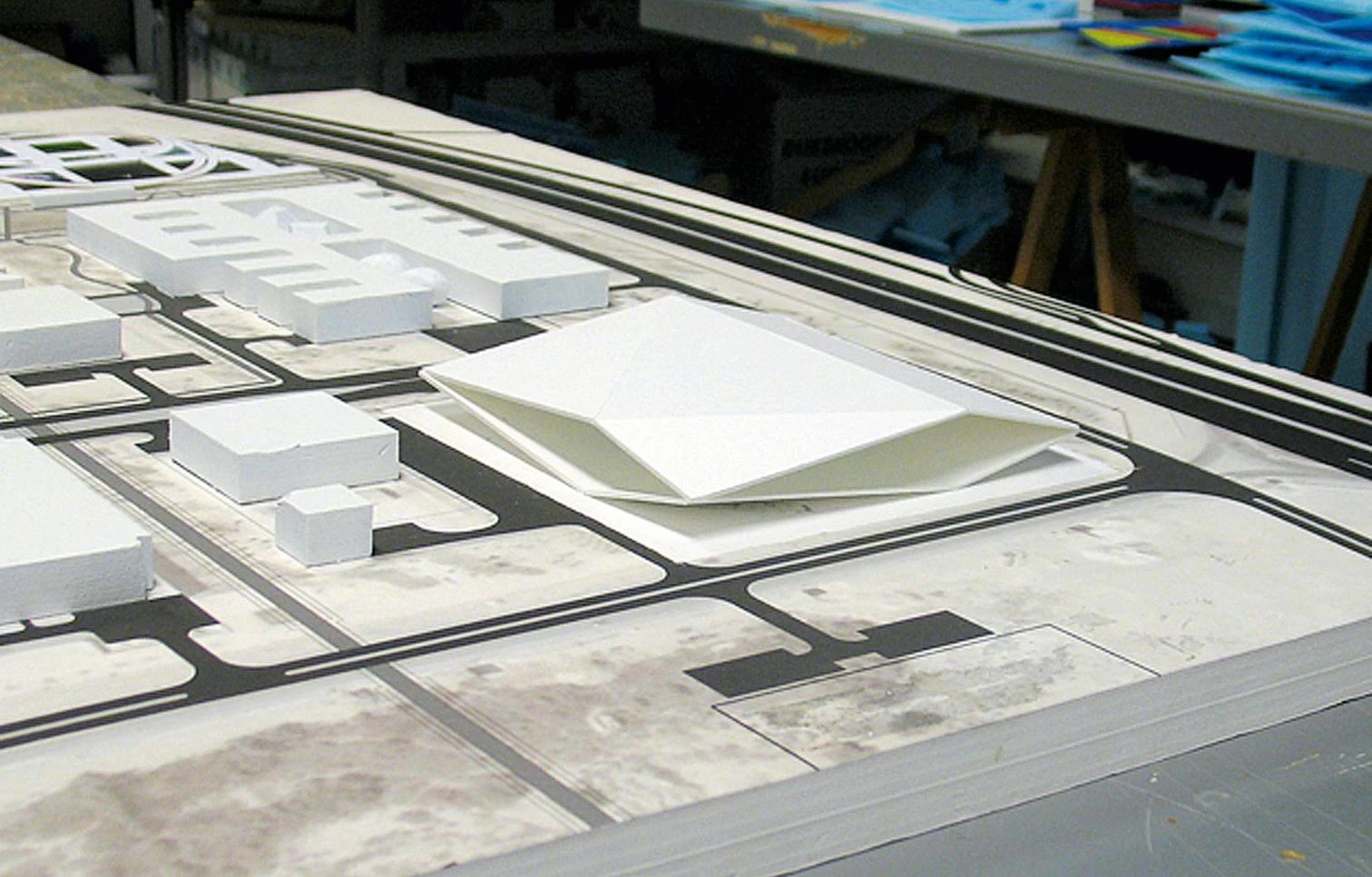

A primera vista, la Biblioteca Nacional de Qatar parece ser una obra sacada sin mucho esfuerzo del repertorio de OMA, por cuanto su volumen es el resultado de una operación de plegado que ha venido frecuentando Koolhaas desde el inicio de su carrera. Lo que se pliega aquí son dos cuadrados de 138 metros de largo, que dan lugar a una carcasa oblicua -y un generoso vacío interior- cuya forma es lo suficientemente poderosa para ser propagada con éxito a través de las redes: la forma facetada de un diamante o una nave espacial (la silueta del conjunto se corresponde, en rigor, con la de un destructor imperial de Star Wars). Con todo, el edificio no causa en ningún momento la impresión de déjà vu que producen los ejercicios de repertorio o la sensación de vacío que es típica de los genuinos iconos arquitectónicos.

No es icónica, aunque sí retórica, la fachada principal que se abre a la explanada del campus, levantándose dramáticamente del suelo en un gesto que supone la primera de las referencias simbólicas que pone en escena Koolhaas: la del pórtico con columnas que viene asociándose desde siempre a la religión, al poder o, como aquí ocurre, al conocimiento. La sección de este pórtico se va reduciendo de una manera progresiva, de suerte que, aunque la primera lectura sea la de estar ante una pronaos clásica, la impresión al final es más bien orgánica, pues, conforme se va subiendo por la estrecha rampa ceremonial que desemboca en la entrada -cada vez más cerca del techo de hormigón-, uno tiene la sensación de ir adentrándose en una cueva, de seguir un camino que tiene algo de viaje desde la luz hasta la sombra y, por tanto, también algo de paradójico descenso a la caverna de Platón.

Dos cuadrados de 138 metros de lado se poliegan y se levantan en uno de sus extremos para generar el acceso principal del edificio: un austero espacio de sección inclinada cuyas columnas sugieren las de un pórtico clásico

Traspasada la boca de la cueva a través de un umbral cuya altura apenas supera los dos metros, se produce el primer efecto sorpresa: la apertura a un gran espacio de condición panóptica en el que se puede contemplar de un vistazo toda la biblioteca. Se entra, de hecho, in media res a una plaza llena de movimiento y vida, cuyo carácter cívico se refuerza merced a la repetición del motivo de la columna, como si con ello quisiera asociarse a las espléndidas stoas que flanqueaban el ágora de Atenas. No se trata de una casualidad, pues Koolhaas ha descrito este proyecto como «una plaza pública» donde «interactúan estratos de la sociedad que, en el día a día, viven separados». Y es cierto: como afirma la responsable de la biblioteca, Sohair Wastawy —exdirectora de la Biblioteca de Alejandría—, desde su inauguración el ágora ha sido frecuentada por gentes de toda condición, desde madres paquistaníes y estudiantes negros hasta los propios hijos del emir de Qatar. Es como si, en la pugna planteada por Jürgen Habermas entre Atenas o Jerusalén —entre la sociedad abierta y la religiosa—, tanto el cada vez más ilustrado Koolhaas como su cliente, la no menos ilustrada jequesa Mozah, hubieran optado sin titubear por Atenas y por el ágora. Y todo ello pese a que la biblioteca cuenta con altavoces por donde la voz enlatada de un almuédano llama a la oración cinco veces al día.

Si la referencia al ágora hace justicia a la plaza interior, no lo hace menos la alusión a la tienda beduina en el desierto. No sólo porque la cubierta romboidal del edificio, de 23 metros de altura, se apoye sobre una serie de columnas-postes, inclinándose como se inclinaría un tejido sometido a su propio peso, sino porque esta cubierta crea —al igual que lo hace una tienda de pieles de camello— una atmósfera de penumbra exquisitamente cuidada, que se agradece en una ciudad donde predomina el deslumbramiento, y que complace a los ojos merced a los reflejos que se producen en el techo conforme va cambiando la inclinación del sol a lo largo del día y las estaciones. Aquí, el qatarí enchufado a su pequeña cápsula hermética y acondicionada —ya sea en el coche, en la oficina o en el aparcamiento— puede darse un respiro.

La biblioteca digital

Protegido por este umbráculo que, pese a su tamaño, no resulta ni agobiante ni monumental, el visitante que levante algo los ojos contemplará los cientos de estanterías dispuestas en terrazas, colonizando los dos triángulos simétricos y en pendiente que componen la planta del edificio. Si, por el contrario, mira hacia abajo, se encontrará con un hipogeo en el suelo, cuyas paredes exhiben la parte más valiosa de la colección de casi un millón de libros en 22 lenguas diferentes que atesora una biblioteca que se precia de ser la mayor del mundo. Tal disposición da pie a una alegoría que no por evidente resulta menos eficaz: la del conocimiento presente sostenido en el estrato inferior del conocimiento pasado. Una reflexión sobre el hoy y el ayer que ha venido frecuentando el último Koolhaas, y que se explicita también en este edificio, al que cabe considerar un manifiesto sobre cómo deberían ser las bibliotecas del presente y el futuro: las bibliotecas de la era digital.

La presentación panóptica de decenas de miles de libros en estanterías dispuestas en terrazas, como si fueran las fichas de un dominó, tiene mucho de escenográfica. Ancladas al suelo y construidas con mármol blanco, las estanterías dejan de ser una pieza de mobiliario para convertirse en una parte esencial del conjunto. En este sentido, su estetización escenográfica tiene mucho que ver con la planteada en otras bibliotecas cuya fuerza estriba también en la presentación fetichista de los libros: un fetichismo por el cual, en vez de una relación directa entre el presunto lector y los libros, sólo existe una relación entre el lector y cierto tipo de valor social que se ha atribuido a los libros, de tal manera que estos, en puridad, se consultan menos que se admiran. Es el caso de la Biblioteca Vasconcelos en Ciudad de México de Alberto Kalach, la de Kodaira de Sou Fujimoto, o la recién terminada de Tianjin de MVRDV, donde el descaro fetichista lleva incluso a sustituir los libros físicos por los libros fotografiados cuyos lomos se replican en pegatinas aplicadas sobre los estantes.

Mostrar las colecciones bibliográficas en una suerte de gran escaparate interior puede parecer un recurso propio de una época de digitalización como la nuestra —una época en la que la biblioteca como lugar prestigioso de acceso a los libros deja paso a la biblioteca como lugar de encuentro entre las personas—, pero puede entenderse también como el colofón de la vieja tradición ilustrada que, desde la Biblioteca del Escorial hasta la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, pasando por la Bibliothèque Royale de Boullée, buscó presentar con inmediatez la totalidad del conocimiento humano a través de la metonimia de los libros. En la Biblioteca Nacional de Qatar hay, además, otras referencias que se conjugan con las anteriores para darle al espacio un aire que resulta a la postre familiar. Sobre todo, la referencia a las plataformas y las terrazas, que no sólo siguen el modelo de la Biblioteca de Seattle —construida por Koolhaas en 2005 y una de las primeras respuestas al problema de la ‘biblioteca digital’—, sino que entroncan con el tipo francés de las ‘mediatecas’ —cuya principal referencia sería la de Nimes a cargo de Norman Foster—, y asimismo con el poderoso lenguaje ensayado por Hans Scharoun tanto en su Biblioteca como en su Philharmonie de Berlín. El resultado, en cualquier caso, es que el espacio de la biblioteca acaba usándose menos como un simple lugar de acceso a los libros que como un entorno agradable para que las personas interactúen las unas con las otras, ‘empapándose’ de cultura casi sin notarlo. Como resume su directora: «La idea es aprender de los otros en un entorno tranquilo, como si se estuviera en un Starbucks.»

Una escenografía del saber

Asociar una gran Biblioteca Estatal con un Starbucks hubiera provocado náuseas a Adorno y Horkheimer, pero es quizá la solución más inteligente para evitar que estas instituciones se conviertan en mausoleos elitistas. La alusión al Starbucks resulta también adecuada en la medida en que sugiere la atmósfera distendida y de tono menor que define este edificio, lo cual debe considerarse una gran virtud, habida cuenta de la tendencia a la ostentación propia de las economías del petróleo. Y todo ello sin renunciar a las tácticas enfáticas a las que suele recurrir Koolhaas, sobre todo el uso de las diagonales, presentes en este edificio en el ‘puente’ que vuela sobre el espacio central, sostenido por unas musculosas vigas Vierendeel, y en la cubierta craquelada en triángulos por cuyas costuras se cuela con sutileza la luz.

Por supuesto, el efecto escenográfico y la sensación de claridad que ofrece el ágora de la biblioteca depende de una solución que conocen los arquitectos desde los tiempos de la Villa Rotonda: situar en el sótano el programa accesorio. En la Biblioteca de Qatar, esta táctica resulta natural en la medida en que la inclinación de las dos terrazas principales crea bajo ellas un inmenso zócalo disponible. En él se coloca la sofisticadísima maquinaria —fabricada ad hoc por una empresa suiza— que permite recoger los libros, clasificarlos y distribuirlos mediante cintas transportadoras semejantes a las que mueven las maletas en un aeropuerto. También se sitúa allí la maquinaria de la plataforma que, a la manera de un pequeño ferrocarril, sube por la sección del edificio para llevar a los minusválidos al lugar deseado (una especie de versión agigantada y lineal de plataforma de la Casa en Burdeos). Además de esto, el zócalo contiene innumerables zonas de estudio y trabajo perfectamente equipadas —algunos de ellas abiertas las 24 horas del día—, una biblioteca infantil con talleres dotados de impresoras 3D, laboratorios de restauración de libros con tecnología punta y, por supuesto, un almacén que hace recordar a los de Amazon no sólo por su tamaño sino por sus estantes abarrotados de libros, recambios de oficina, máquinas o incluso juguetes.

Pero la parte más sobresaliente de este zócalo es el hipogeo enterrado a seis metros de profundidad donde se presentan en vitrinas climatizadas las piezas más valiosas de una colección histórica adquirida, a golpe de petrodólar, en las mejores casas de subastas del mundo: desde espléndidos manuscritos del hadiz islámico hasta primeras ediciones del Vitruvio de Barbaro o del Divina Proportione de Luca Pacioli. Todo ello distribuido en los nichos o altares que horadan un espacio de planta basilical con pequeñas naves y revestido de un carnoso travertino rojizo de Irán, con la idea de sugerir un espacio que evoque el paso del tiempo y esté dotado de un aura de prestigio. Una sensación que, sin embargo, no está conseguida, tanto porque el exceso de luz desactiva la atmósfera que parece pedir un espacio enterrado, como porque desde abajo la imagen predominante es la de la cubierta metálica de inmaculado color blanco, cuyo despiece diagonal no casa con la ortogonalidad de la planta del hipogeo.

Esta es la única falta reseñable —tal vez junto con el banal encuentro de la cubierta y las paredes en su punto de menor altura, en el ‘pliegue’ situado al final de las terrazas— de un edificio cuya materialidad se ha trabajado con maestría. Aunque la envoltura de vidrios fabricados en Granollers por Cricursa (de 5,5 metros de altura, con una cámara interior de aire de 24 milímetros y dos dobles hojas de vidrio ondulado, laminado y serigrafiado un 50 % para evitar el paso de la radiación) resulte carísima, los detalles, en general, están hechos sin alardes, pero son exquisitos; la paleta de materiales es tan limitada como eficaz —mármol blanco en el ágora, travertino rojizo en el hipogeo, revestimientos de aluminio y acero inoxidable en las oficinas—; y la integración de las instalaciones sólo puede calificarse de extraordinaria, tanto por la habilidad con que se han distribuido las toberas del aire acondicionado en las tabicas de las escaleras o en sutiles rejillas talladas en los revestimientos, como por la actitud general de no mostrar músculo mecánico en un edificio que tiene que hacer frente a temperaturas exteriores que, durante muchos meses al año, pueden llegar a los 50º C.

Todo ello muestra que OMA no ha considerado que esta biblioteca pudiera resolverse tirando de repertorio, como tantas veces ocurre entre las grandes firmas globalizadas. Por el contario, la impresión es que Koolhaas ha puesto en ella toda la carne en el asador para expresar la voluntad cívica de los comitentes, pasándola, eso sí, por sus propias inquietudes intelectuales. Es probable que esta voluntad cívica tenga que ver menos con la democracia que con el despotismo ilustrado. Pero bienvenidos sean, en cualquier caso, los edificios que funcionan como laboratorios sociales y culturales: los edificios donde la escenografía del poder se acaba confundiendo con la escenografía del saber.

Ciente Client

Qatar Foundation

Arquitecto Architect

OMA / Rem Koolhaas, Ellen van Loon, Iyad Alsaka (socios partners); Kunle Adeyemi (asociado responsable associate in charge); Sebastian Appl, Laura Baird, Andrea Bertassi, Helen Billson, Benito Branco, Nils Christa, Daniel Colvard, Tom Coronato, Anita Ernodi, Clarisa Garcia-Fresco, Dina Ge, Mauricio Gonzales, Benny Ho, Vincent Kersten, Keigo Kobayashi, Dimitri Koubatis, Jang Hwan Lee, Oliver Luetjeus, Bimal Mendis, Joaquín Millán Villamuelas, Barbara Modolo, David Nam, Sebastian Nau, Rocío Paz Chavez, Francesca Portesine, Teo Quintana, Miriam Roure Parera, Peter Richardson, Silvia Sandor, Tjeerd van de Sandt, Louise Sullivan, Anatoly Travin, Yibo Xu (equipo de diseño design team); Vincent Kersten, Gary Owen (equipo de ejecución executive team)

Colaboradores Collaborators

ARUP (consultores consultants); DHV (acústica acoustics); ABT (fachada facade); David Langdon (control de presupuesto costs analyst); Inside Outside (interior, cortinas y paisajismo interior, curtains and landscaping); CCDI (documentos de construcción construction document phase)

Fotos Photos

Delfino Sisto Legnani; Iwan Baan