Hace unas pocas décadas apenas existía en Europa un debate público sobre la arquitectura. En general, la construcción de viviendas seguía los dictados de lo que resultaba típico y normal, mientras que el mundo de los negocios y de la banca sólo de vez en cuando se permitía algunos caprichos originales y ostentosos. En cuanto a los edificios públicos —escuelas, iglesias, oficinas—, seguían estando dominados por procesos de selección que aseguraban que la arquitectura, contrapesando convención y exhibicionismo, nunca se sacara de quicio. En este contexto, los medios de comunicación tenían poco que decir.

Cuando los arquitectos, o al menos algunos de ellos, se convirtieron en ‘estrellas’, todo esto cambió. Desde entonces, lo que estas ‘estrellas’ construyen es evaluado por un público cada vez más amplio, no sólo desde el punto de vista funcional, sino también como puestas en escena estéticas, que son valoradas por los medios de comunicación de acuerdo a la fama y al rango de los actores implicados, y olvidadas tan pronto como dejan de ser algo novedoso. Esto se debe a las propias dinámicas que operan en el sistema Arquitectura. Mientras que, hace unas décadas, la arquitectura era considerada por el ‘laico’ sobre todo como un servicio, o como una expresión de un compromiso social o de una responsabilidad cívica, desde que ha pasado a formar parte de los mercados, la disciplina se ha vuelto, cada vez más irritantemente, una cuestión estética.

Es difícil culpar a la crítica por interesarse (como siempre ha hecho el periodismo) por encima de todo en lo novedoso, y por ende dejar la autoridad discursiva en manos de aquellos que producen la arquitectura, para poder así acceder fácilmente a la información. Pero, paralelamente, tampoco puede culparse a los lectores por su exigencia de contar con clasificaciones inequívocas y valoraciones vertidas por comentaristas y críticos ‘cualificados’, visto el enjambre de novedades confusas que la arquitectura produce sin cesar.

Para muchos de estos lectores, Vittorio Magnano Lampugnani —distinguido arquitecto e historiador del urbanismo— es un sinónimo de esta aspiración a un Juicio Arquitectónico de altos vuelos. Parece tener el don de emitir sus dictámenes desde un punto de vista más alto que el convencional. En su artículo ‘Gestos inanes’ (publicado en Arquitectura Viva 142) introduce algunos criterios útiles que le (y nos) permiten separar el trigo de la paja en la confusa arquitectura de hoy. Por supuesto, en esta ambición de claridad, no está totalmente equivocado. Por ejemplo, cuando habla de la ‘vanidad’ de los arquitectos y de su ligereza irresponsable, o cuando describe la arquitectura escultórica como concebida «no para ser útil, sino memorable», o aboga por una ciudad que no consista en «autoindulgentes adornos», lamentándose de los «ataques autistas de los invasores icónicos».

¿Quién no desea al cabo un poco de orden y de luz frente a la actividad frenética de la arquitectura de hoy? Y en vista de las importantes cantidades de basura que hoy se están construyendo, ¿quién no está tentado de exclamar ‘ya basta’ al darse cuenta de que por cada paso que la arquitectura da —sea en Nueva York, Bilbao, Herford, Basilea o Pekín—, surgen miríadas de malas imitaciones, incluso en los lugares más remotos? Pero ¿no forman, por otro lado, la variedad y la diversificación el son al que baila la economía actual, nos guste o no? ¿No estamos al cabo orgullosos de lo ‘innovadores’ que, después de todo, los humanos somos para poder sobrevivir?

En cuanto a Lampugnani, recientemente ha publicado una magnífica y monumental obra en dos volúmenes sobre la historia de la planificación urbana, cuyo subtítulo (‘Visiones, diseños y edificios’) merece ser analizado. ¿Implicaría tal subtítulo que las condiciones que realmente configuran las ciudades tienen sólo un interés secundario para el autor? El contenido del libro, sin embargo, desmiente esta impresión. De hecho, la parte central del artículo de Lampugnani arriba mencionado consiste en un diagnóstico crítico del actual estado de cosas. Con una precisión infalible, el autor evoca los mecanismos socioeconómicos que han conducido al fenómeno de los ‘arquitectos estrella’, los cuales trabajan cada vez más dentro de una burbuja de autonomía estética y constructiva desvinculada del control social. Así, Lampugnani reconoce las implicaciones de esta estetización del discurso arquitectónico, teniendo en cuenta que hoy, en el ámbito de la arquitectura, como en cualquier género artístico, no hay nada en sí ‘correcto’ o ‘incorrecto’, ni tampoco nada indiscutiblemente ‘bueno’ o ‘malo’ y, por tanto, los juicios sobre la calidad de la arquitectura deben justificarse con argumentos y razones.

Pero, de un modo un tanto extraño, esta sencilla conclusión no termina de hacer feliz a Lampugnani, cuyo cuestionamiento crítico sólo parece satisfacerse con una airada apelación a valores supuestamente elevados, como el decoro, el carácter y la ‘urbanidad’. Puede tratarse quizá de la actitud del terapeuta que, reconociendo —como Lampugnani hace— que sólo puede llegarse a juicios cualitativos a través de razones, indaga en la opinión del paciente, sólo para rechazarla y reafirmarse en la superioridad de su propio criterio. Esta es la contradicción intrínseca de cualquier tipo de storia operativa. Un análisis histórico ‘objetivo’ que pierda su anclaje en su propio tiempo es sólo una ilusión, de ahí que una forma de crítica cultural que se inspira de manera perseverante en la superioridad del gentiluomo europeo, no pueda hacer justicia a la realidad.

El decoro, la discreción y la moderación son necesarios en la vida. La vanidad, los gritos y los gestos exagerados son comportamientos de advenedizo; el parasitismo es, o debería ser, un delito; el exhibicionismo, una enfermedad mental. Sin embargo, que esto sea así no implica que el diseño urbano pueda o deba estar siempre preocupado por el decoro, la discreción, la calmosa suavidad o las buenas maneras, o que generar orden y tranquilidad en el ámbito visual sea el requisito más importante del momento. No tenemos la sociedad ni la arquitectura adecuados para estos fines. Por no hablar del arte, cuyo sueño sobre lo noble y lo hermoso sólo resulta fácilmente accesible para aquellos que estén dispuestos a asumir el coste de la hipocresía y el kitsch. Aunque ambas cosas —hipocresía y kitsch— están a su vez entre las cosas que el arte ya es, y con las que debe convivir.

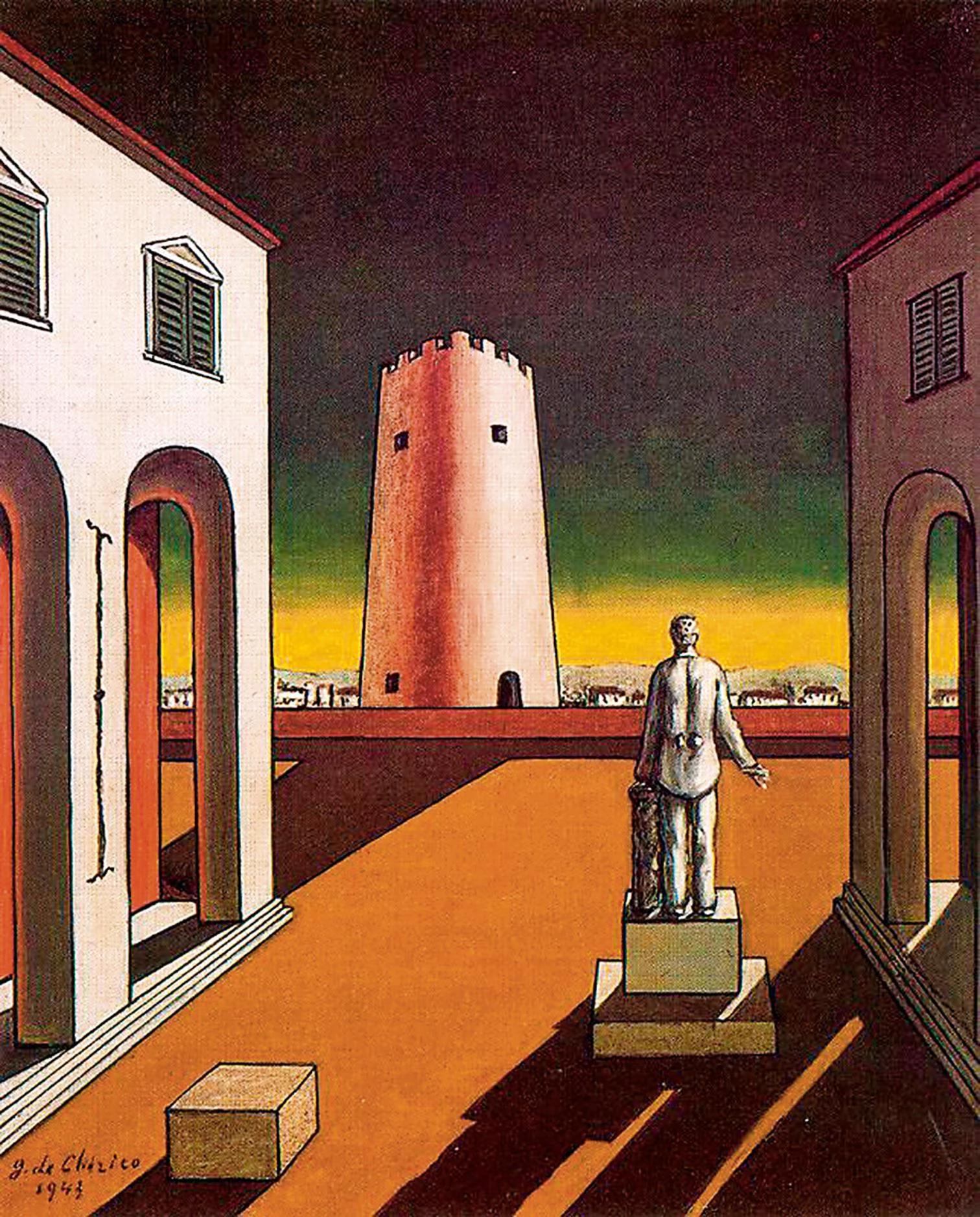

Lampugnani y otros han demostrado de manera plausible que la ciudad densa del neoclasicismo —con sus pórticos a la manera de la ‘pintura metafísica’— puede ser aún hoy un modelo adecuado en las intervenciones de regeneración urbana del viejo mundo, desde Turín hasta Berlín. Sin embargo, en el marco mucho más amplio de la convivencia ciudadana que convencionalmente denominamos ‘ciudad’, este tipo de organización urbana es sólo algo que, en su momento, ‘también funcionó’ y que, por tanto, no es mejor ni peor que cualquier otro procedimiento que sirva para construir oasis de nostalgia con el fin de dar cuenta de las aspiraciones consumistas de los ricos en las metrópolis emergentes del cercano Oriente o de Asia.