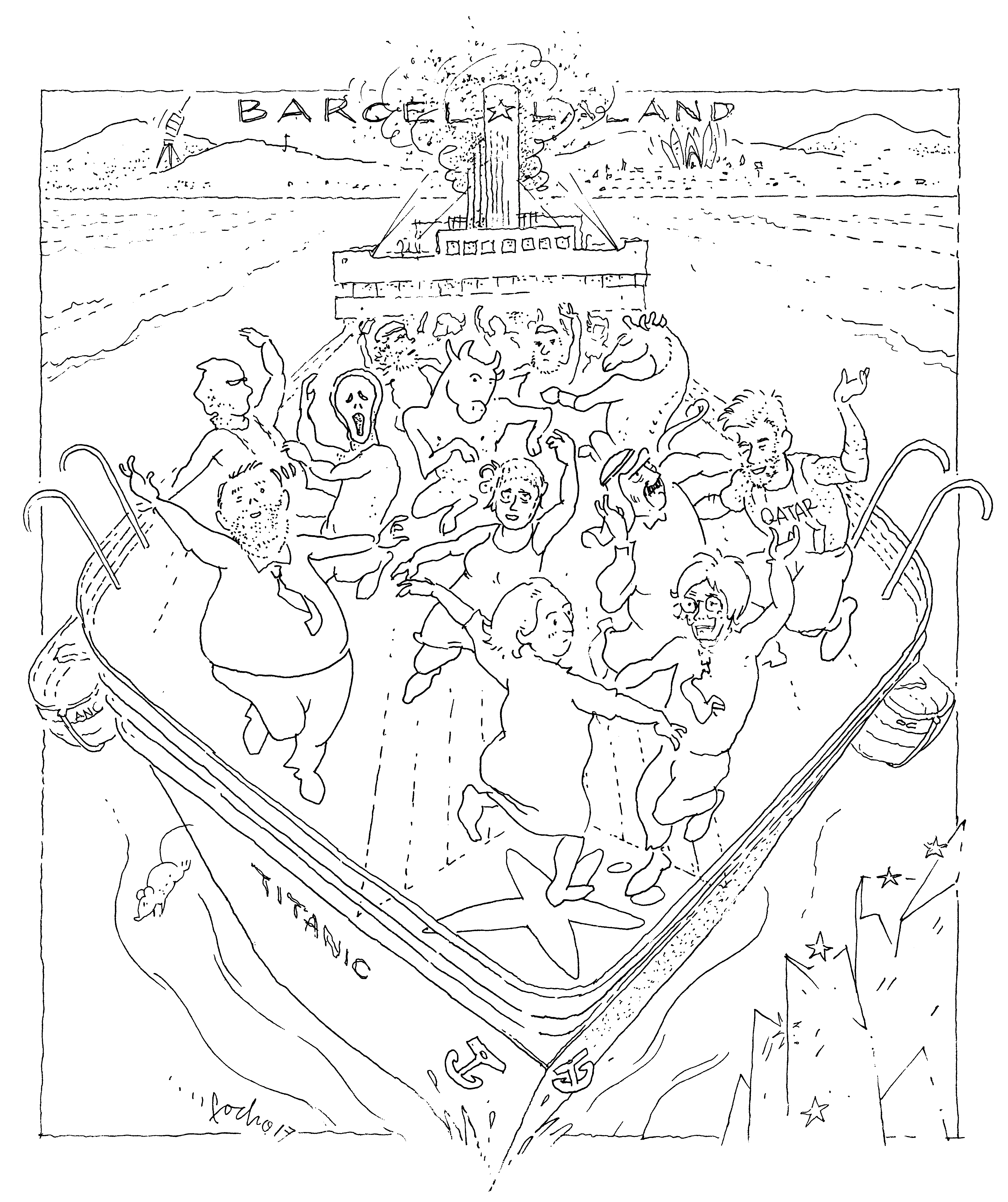

En 1982 Félix de Azúa daba cuenta de la decadencia cultural que, según él, se iba cerniendo sobre la capital catalana, en un artículo cuyo título no podía ser más explícito: ‘Barcelona es el Titanic’. Con todo, Barcelona no se hundió. Diez años después, el éxito de los Juegos Olímpicos fue una suerte de desmentido de la nostalgia de los intelectuales por la ciudad de los prodigios sofisticada y cosmopolita de los años 1970; un éxito que, por mucho que se dirigiera más a las clases populares que a la intelligentsia catalana, supuso el remozamiento completo de la ciudad y, con él, la creación de una poderosa marca turística que, desde entonces, no ha dejado de crecer, y que ha acabado entrelazándose de manera incómoda y un tanto contradictoria con el proceso independentista en el que se han embarcado algunos políticos catalanes.

No deja de ser una casualidad bien reveladora que los escalofriantes atentados que ha sufrido Barcelona en agosto se hayan producido precisamente veinticinco años después de la conversión de la ciudad en destino turístico global a través de esa especie de catalizador que fueron los Juegos. Los terroristas saben escoger muy bien sus objetivos: su éxito no sólo se cifra en los muertos sino en los escenarios donde las matanzas se producen, y qué mejor escenario para profanar el carácter mediterráneo y abierto de una ciudad como Barcelona que sus Ramblas. El terrorismo no logrará hacer de Barcelona un Titanic; esperemos que tampoco lo logren las tormentas políticas que se atisban en el horizonte.